朱利安·施纳贝尔的绘画创作使用各种材料和媒介,他的艺术创作涉及到多个领域,被艺术界称为摄影家、雕塑家和电影制作人的集合体。他是一名艺术领域的多面手,他的作品风格宣扬自由和放荡不羁,擅长使用各种材料和媒介来渲染绘画艺术,他的绘画作品油彩厚重,色彩丰富而鲜明,风格奔放而浓烈。而且,画面凹凸不平,还呈现出了一种雕刻的效果。

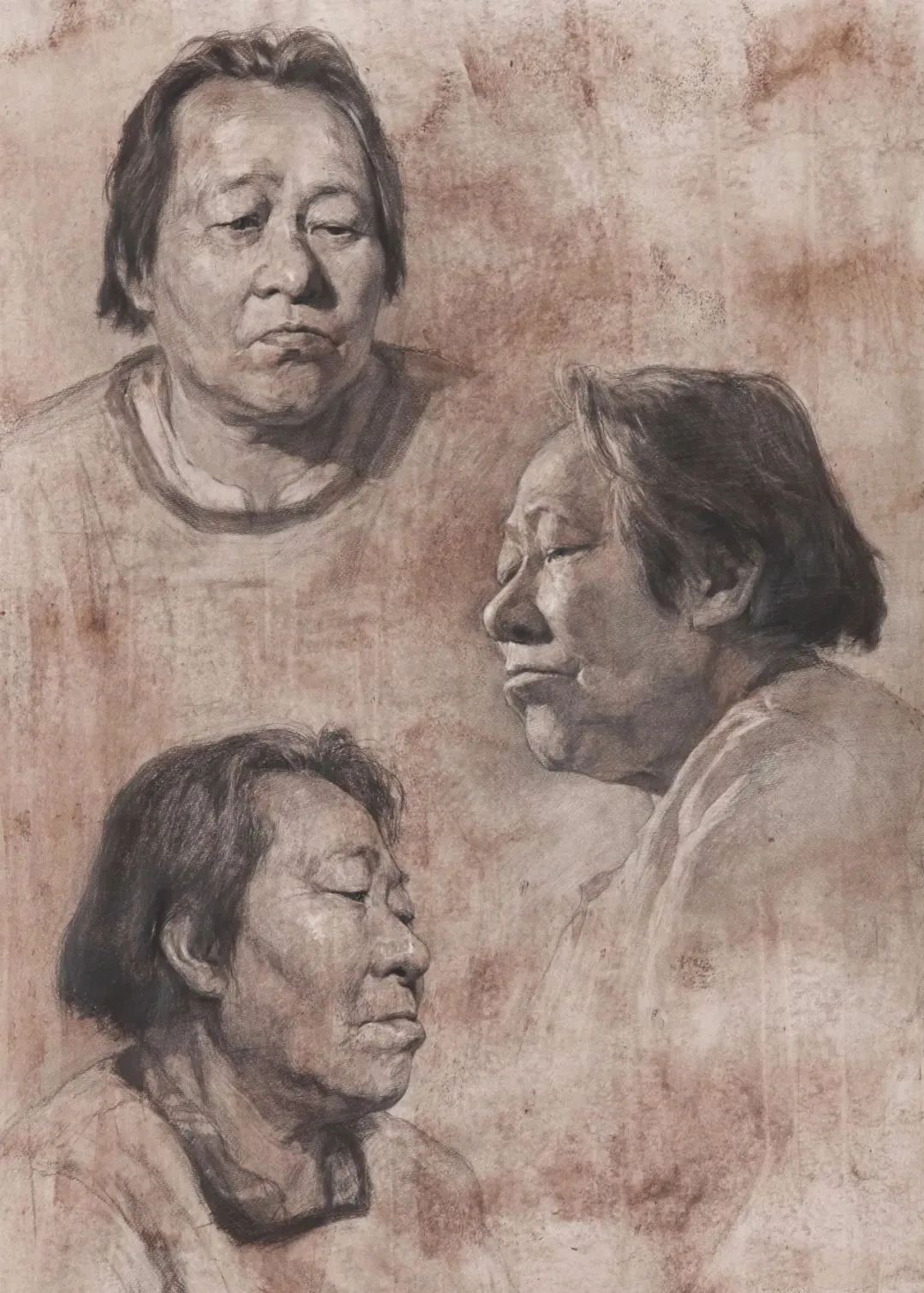

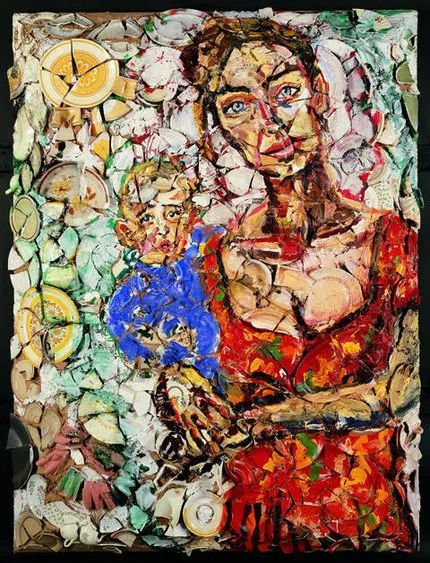

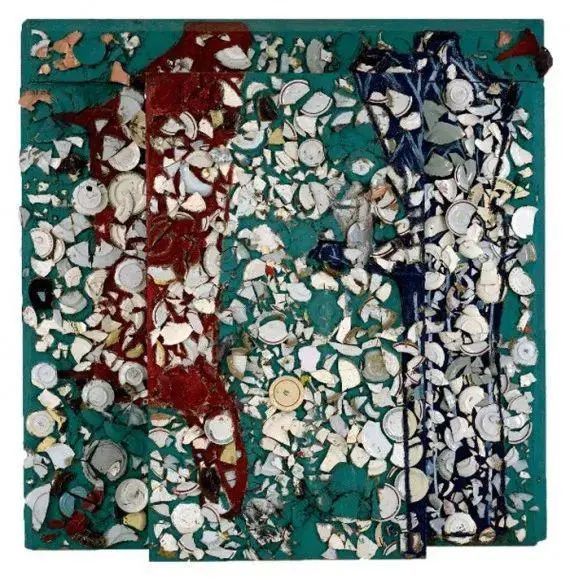

“碟画”是使施纳贝尔声名鹊起的资本:他试图把一种日常生活的特殊体验带到画作当中,并且成功了。碟子破碎后的不安或者对猝然摔碎一大摞碟子的暗自渴望,诸如此类错综复杂的情绪是他早期作为洗碗工的最司空见惯的潜意识,而这一特殊的个人体验被转移到画布上,便成就了如此景象:无数参差不齐的碎碟片打破了画面的整齐,碟子质地的硬且光滑与碎片本身暗示的支离破碎杂糅成难以言喻的忐忑情感,传递给画前观者。然而当观者正欲转身抬眼之际,那些隐藏在碎片中的画像这才缓慢呈现完毕并凸显其意义。从“碟画”开始,在画布上加入拾来的、用过的旧物便成为施纳贝尔创作观念的核心。

朱利安·施纳贝尔,《奥拉慈与塞的肖像》,布面油画及瓷碟,1994年,203 x 152 cm

朱利安·施纳贝尔,《奥拉慈与塞的肖像》,布面油画及瓷碟,1994年,203 x 152 cm

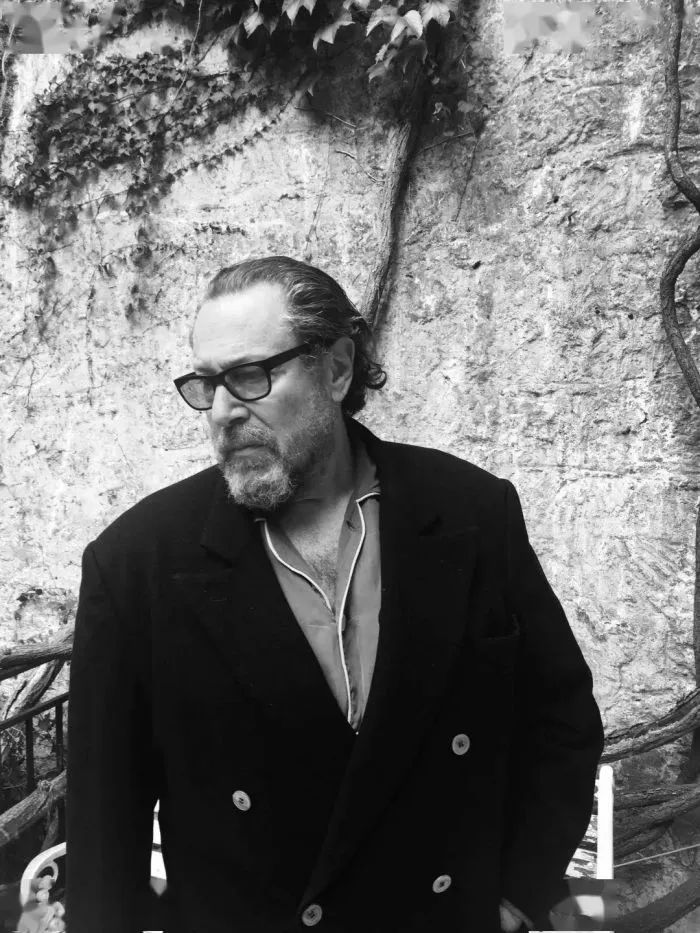

朱利安·施纳贝尔于1951年出生于纽约布鲁克林。他的父母在二战后逃离了波兰,抵达了美国这片充满希望的土地。在1970年代末,施纳贝尔的作品开始在纽约画廊展出,他的“板画”系列引起了广泛关注。这些巨大的画作采用了各种材料,如破碎的陶瓷片和木板,展示出强烈的视觉冲击力。在1980年代,他成为了当时新表现主义运动的代表人物之一。

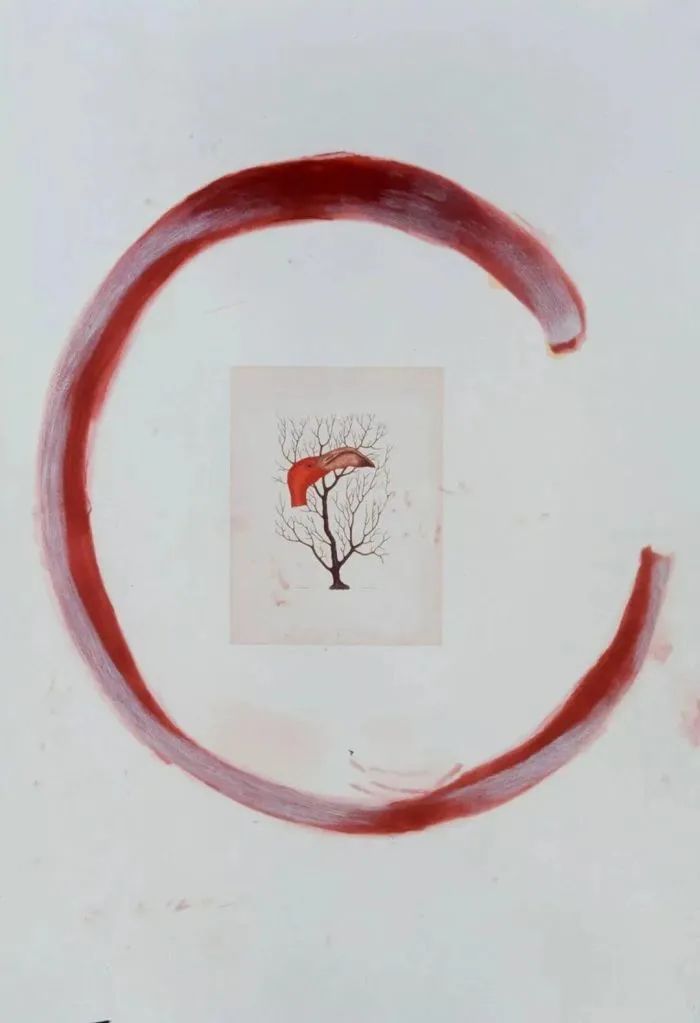

火烈鸟 I 蚀刻、飞尘技法和凹凸印刷

火烈鸟 I 蚀刻、飞尘技法和凹凸印刷

“我非常清楚而坚定地知道自己是一位画家,包括电影在内的、我的所有艺术表现都源于我是一名画家。” ——施纳贝尔

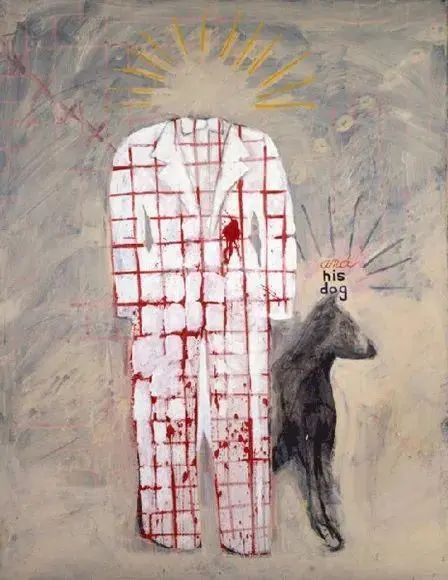

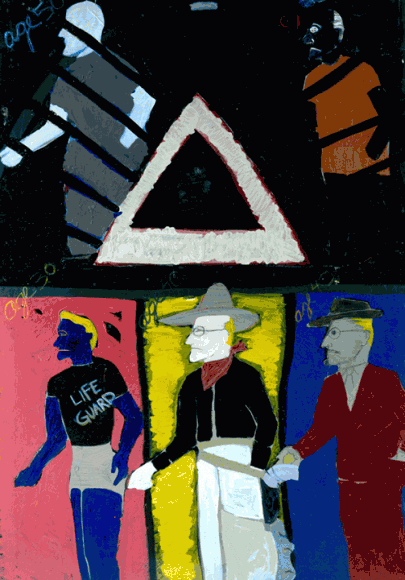

施纳贝尔的早期创作 , Formal Painting and His Dog, 1974

施纳贝尔的早期创作 , Formal Painting and His Dog, 1974

除此之外,他还将石膏、蜡、天鹅绒、亚麻油毡、动物皮革等非传统材料置于画面之上;画布的选择也很少遵循传统,而是使用木板、帆布甚至冲浪板作为替代。如此一来,画幅底层的复杂,增加了作品的深度与体量,突出了物体的表现力,让绘画呈现出了雕塑的特质。

施纳贝尔的早期创作 , Projected Drawing Test, 1973

施纳贝尔的早期创作 , Projected Drawing Test, 1973

施纳贝尔作品同时探索具象与抽象,其中展现的自由与野性力量,让艺术评论家们将其归类于“新表现主义”。新表现主义是上世纪70年代兴起于德国的一场艺术运动,之后漫延到了全欧洲和美国,目的在于复兴那些带有具象的、有表现主义特征的绘画。而朱利安·施纳贝尔则一直被公认为是美国新表现主义的领军人物。

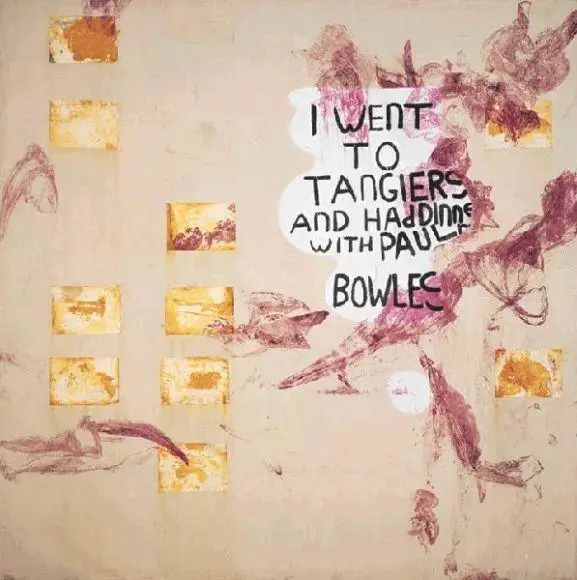

I Went to Tangiers and Had Dinner With Paul Bowles,1990

I Went to Tangiers and Had Dinner With Paul Bowles,1990

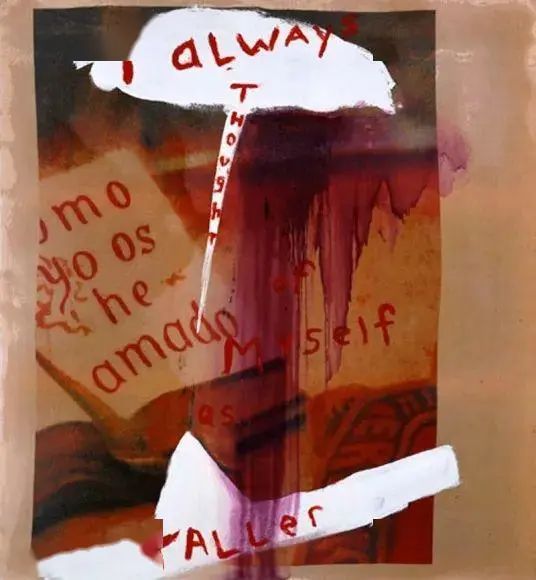

I Always Thought of Myself as Taller,2002

I Always Thought of Myself as Taller,2002

施纳贝尔对绘画的实验一直持续到上世纪90年代,并突破了“新表现主义”的范畴。但拼贴与混搭的视觉风格依然在他的创作中清晰可见。

Untitled, 1991

Untitled, 1991

传奇的、骄傲的、创新的、自负的......围绕施纳贝尔的声音从未曾停止过,而其本人狂傲不羁的性格也常令人津津乐道。但或许正如同他曾对艺术界发表过的傲慢声明一样,没有人能够否认施纳贝尔持续而强大的创造力,而他也神奇的在不同领域都获得了学术界的认可和商业的成功,正如他自己所说的那样:“我将是你在这一生中所看见的最接近毕加索的人。”

Divan, 1979

Divan, 1979

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫