在艺术界你肯定知道

第一个打破油画和中国画界限的徐悲鸿

第一个将野兽派风格融入水墨画的刘海粟

第一个将江南水乡画到极致的吴冠中

还有我们本期的主角

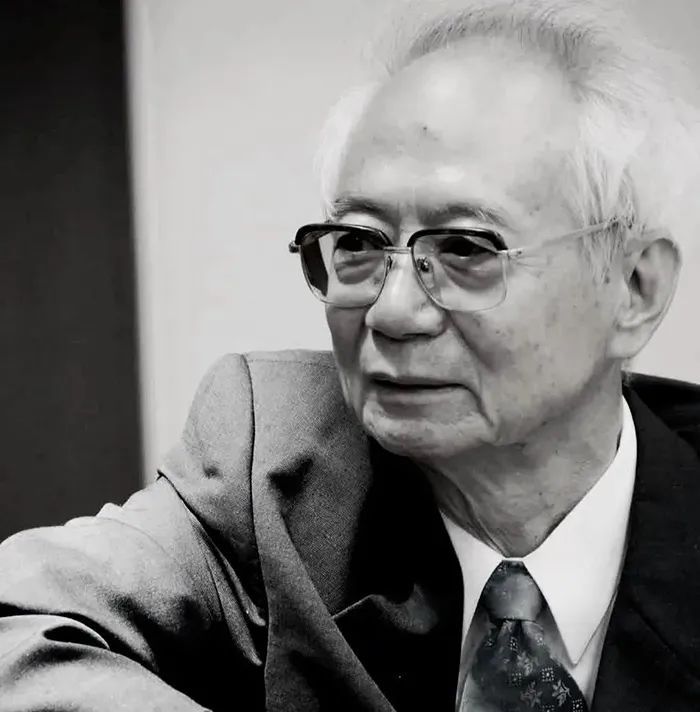

第一个开创中国静物画派的艺术家——常青

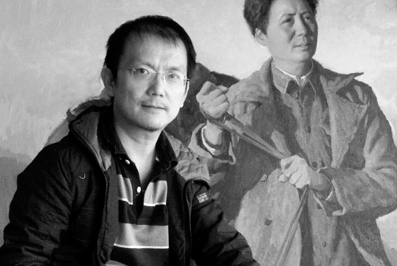

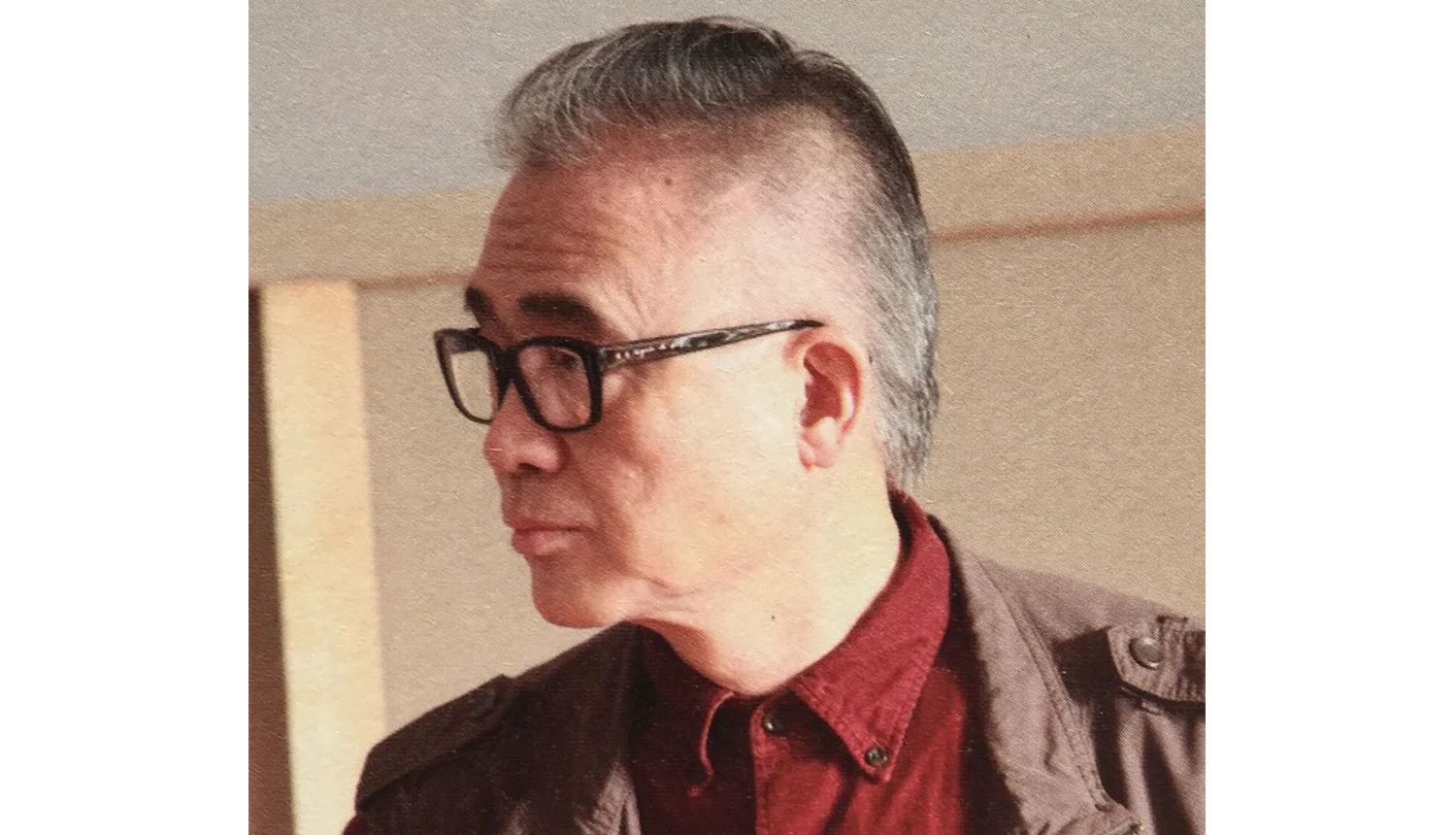

常青 中国美术学院油画系教授、博士生导师

常青《碗》38×46cm 1987年

有人说曾这样评价常青

他是一个为时代造像的人

他将观众塑造成一个“闯入者”

让人在不经意间满足

对家史或初恋的回归

《大果子》

64×65cm

1992年

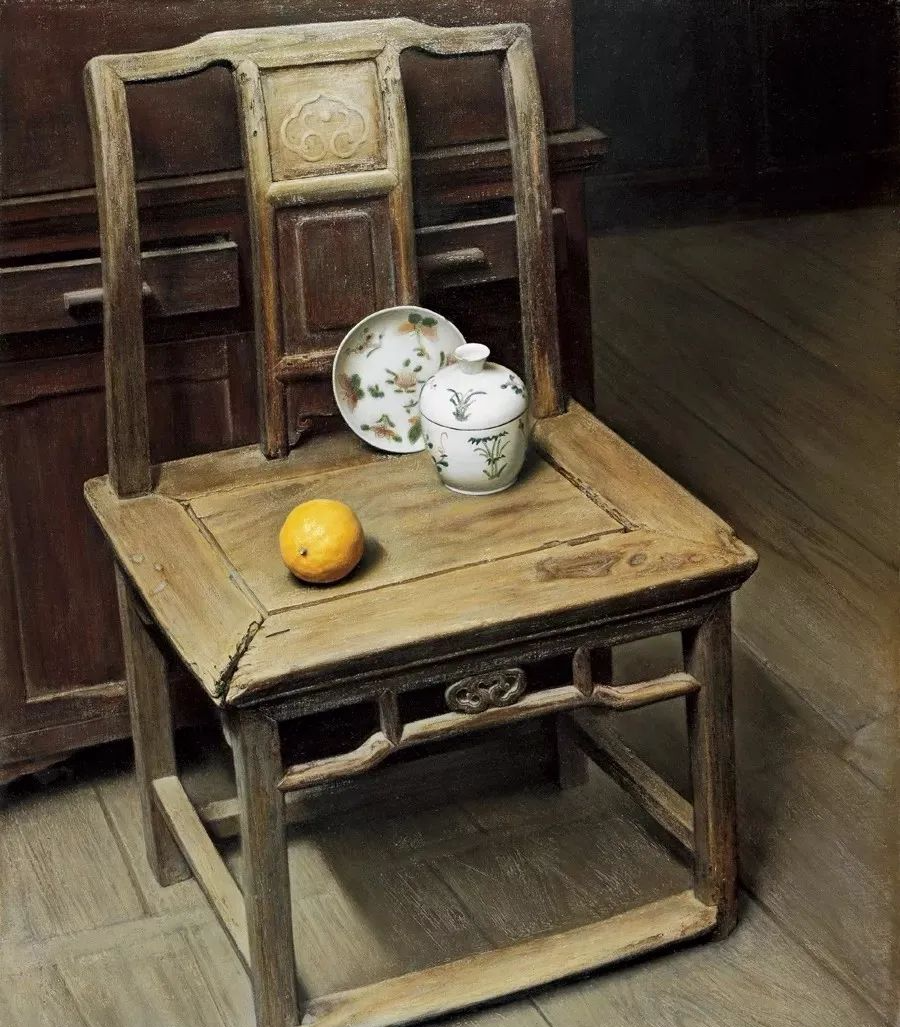

《椅子》

81×65cm

1993年

《秋天旅行箱》

81×80cm

1993年

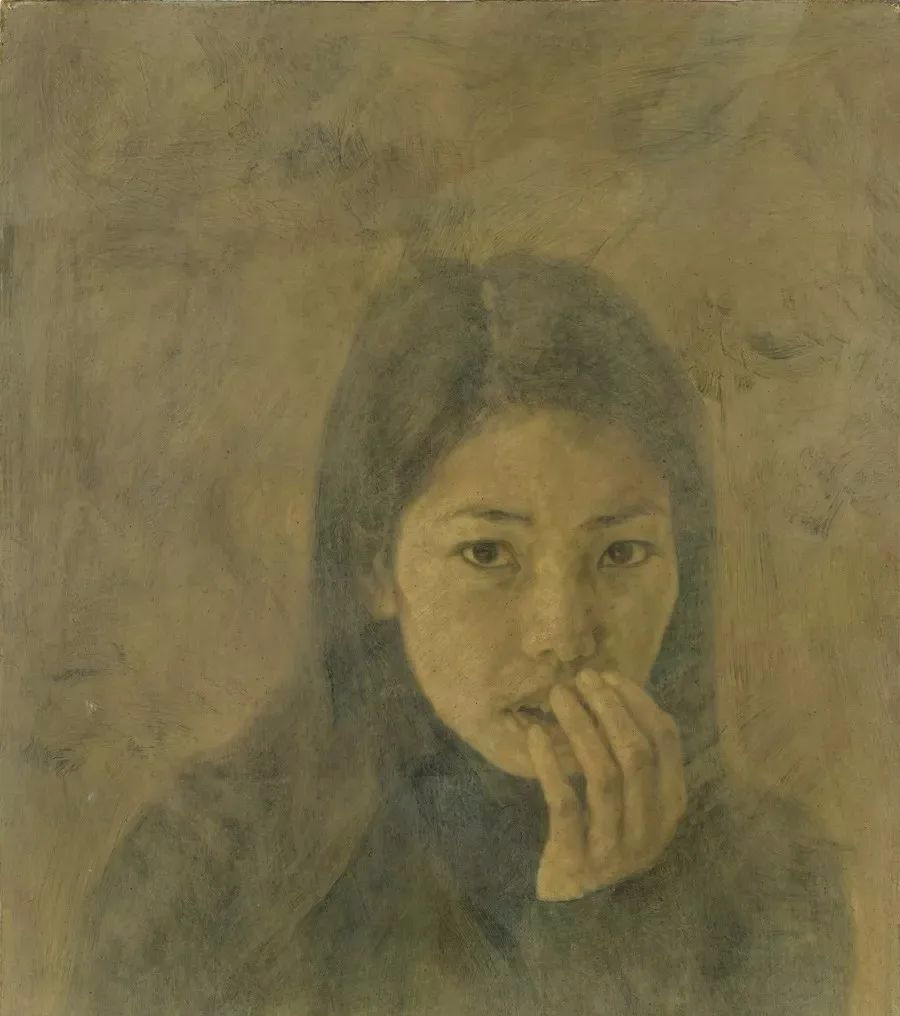

《温觅》

73×61cm

1999年

《花》1、2、3

102×112cm

2005年

《大桌子》系列

2005、2006年

也正因如此,常青的画

在艺术品市场上取得了巨大的成功

成为富豪们争相追捧的宠儿

到这里

那些我们常听到的

油画家、水墨家以及山水画家、花鸟画家

看似是一个尊称

但是对于一个艺术家来讲

每一个标签都是一个沉重的枷锁

《蓝衣少女》

100X116m 布面油画

1996年

对于常青来讲同样如此

然而他很快从过去的荣誉中醒来

开始为自己的“油画静物”的标签松绑

《Vernal Rain》

152×103cm

1999年

《灰色肖像》之三、四

73×61cm

1998年

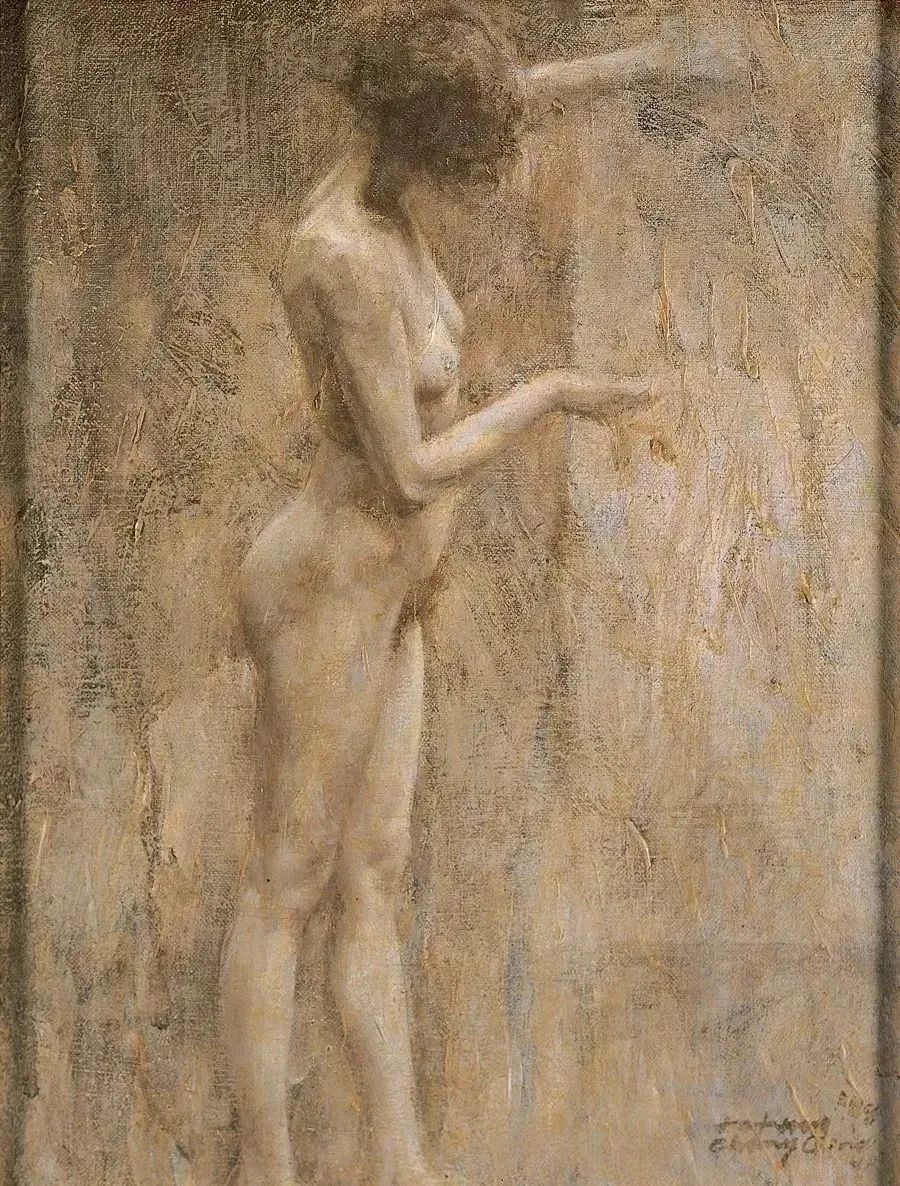

《人体》一、三

33×24cm

1998年

《凭栏香风》

152×108cm

1999年

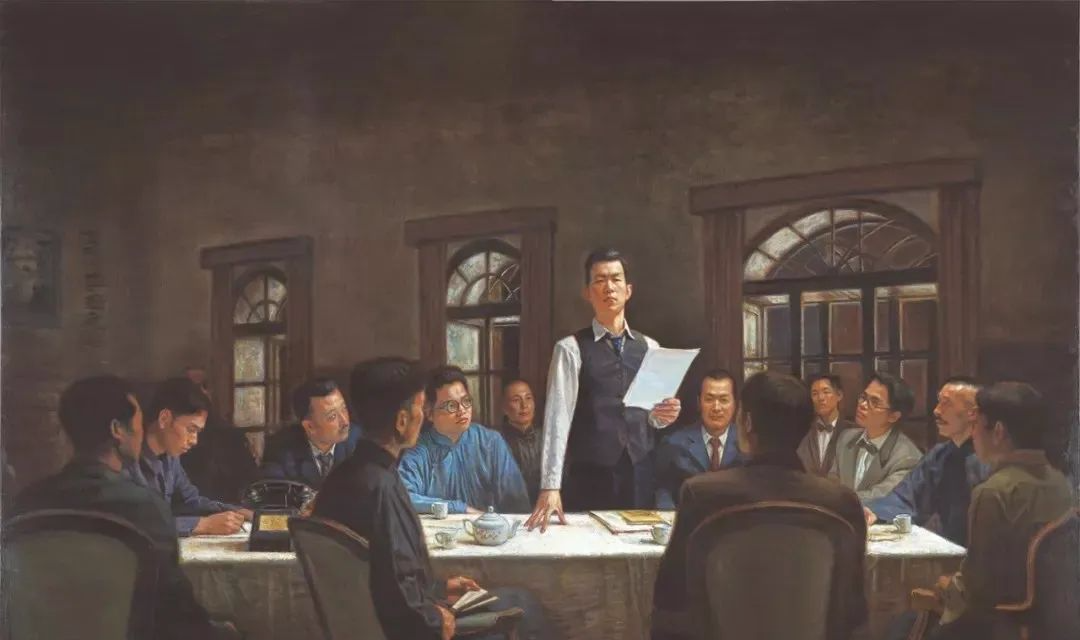

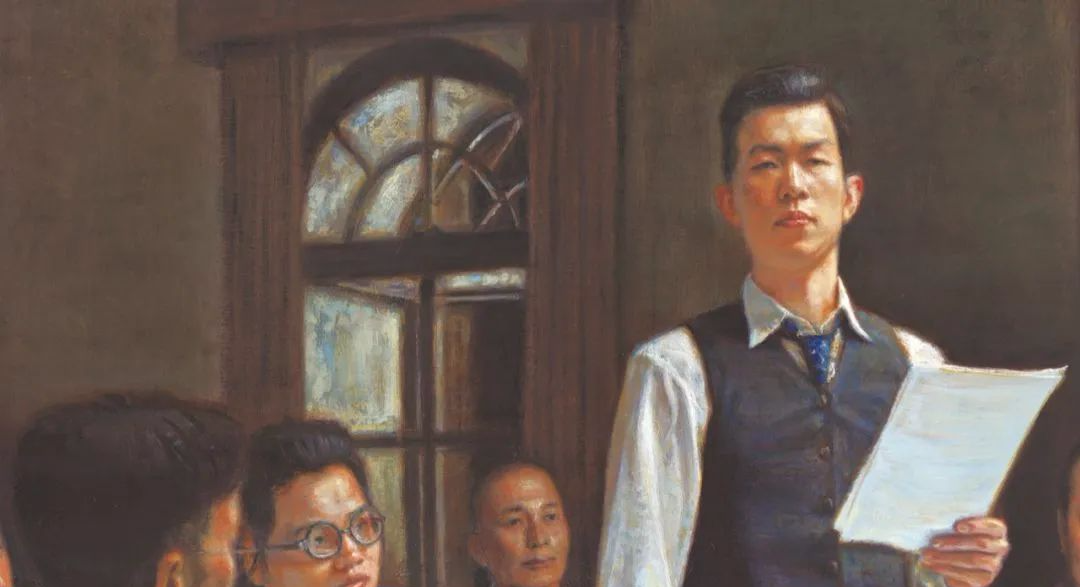

《邓演达与一干会议》

300×200cm

2014年

局部

《未名湖畔》

186×250cm

2014年

局部

局部

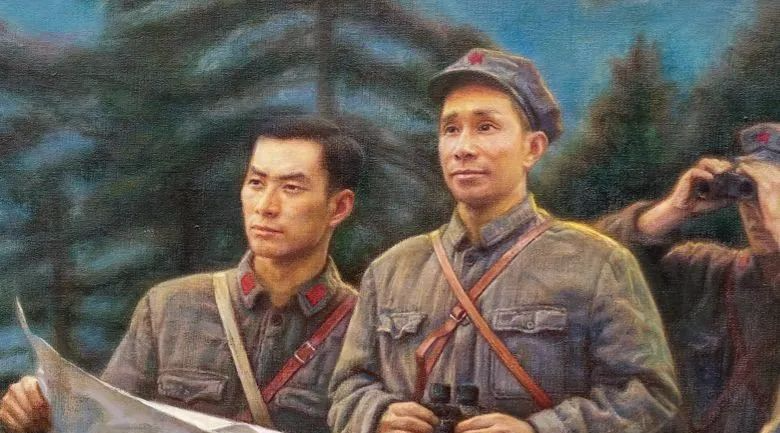

《红军挺进师》

250×300cm

2016年

局部

局部

《阅兵》

130X180cm 布面油画

2009年

毛主席曾说

“人民生活

是一切文学艺术的取之不尽

用之不竭的唯一的源泉”

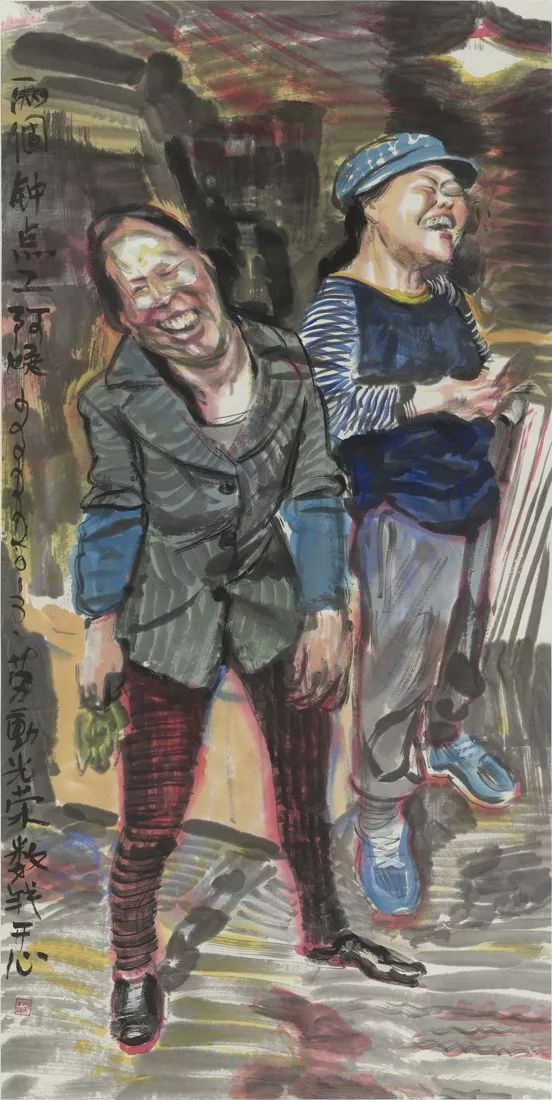

常青《(何处)立足社会现实主义》系列作品预览

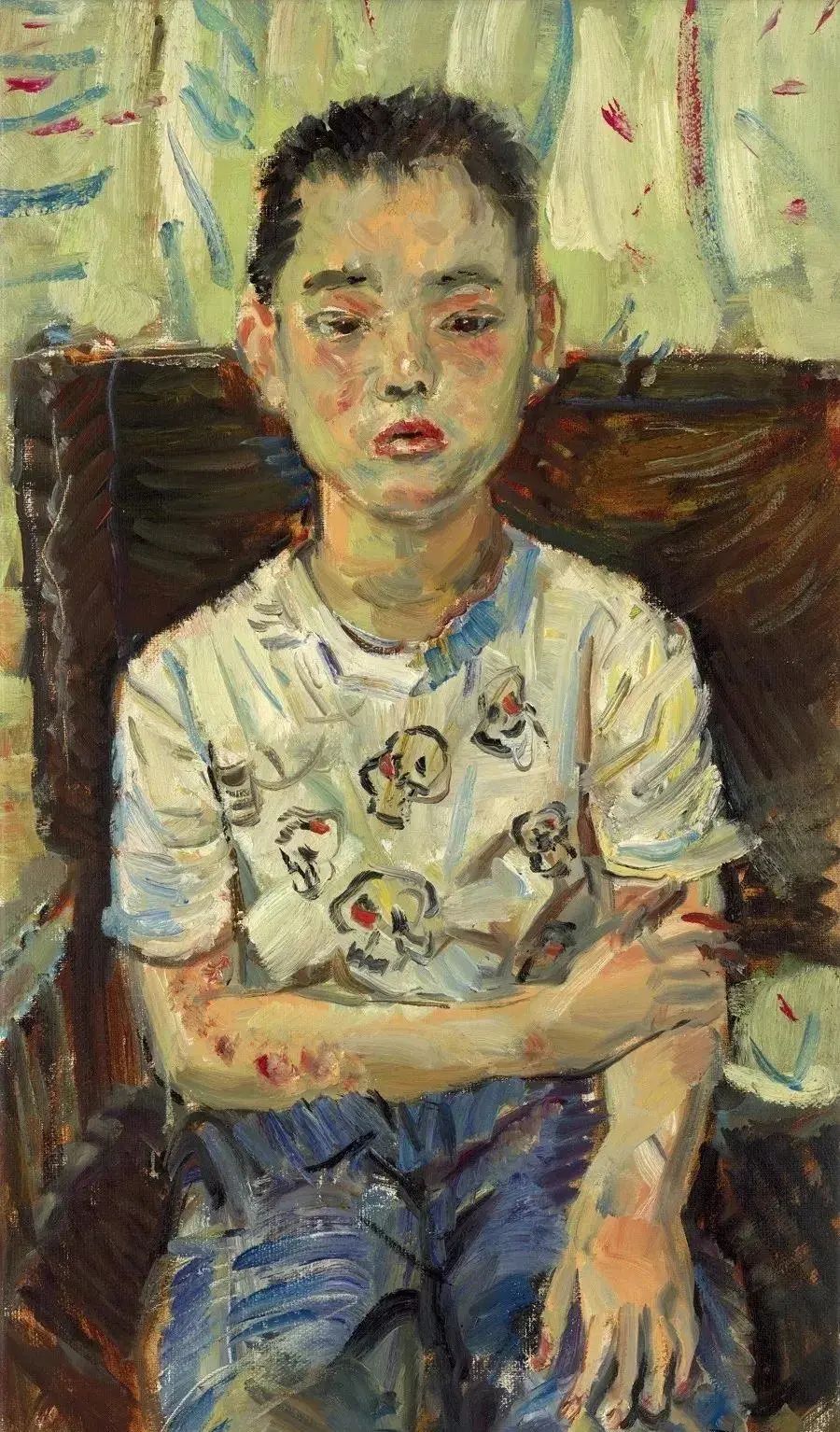

凡是有趣的、好玩的人

都成了他画中的主角

常青《钟点工》69x137.5cm 2013年

常青这一次的“解绑”

不仅是在绘画题材的改变

更多的是他对“油画家”身份的挣脱

也是他对过去十余年荣光的舍弃

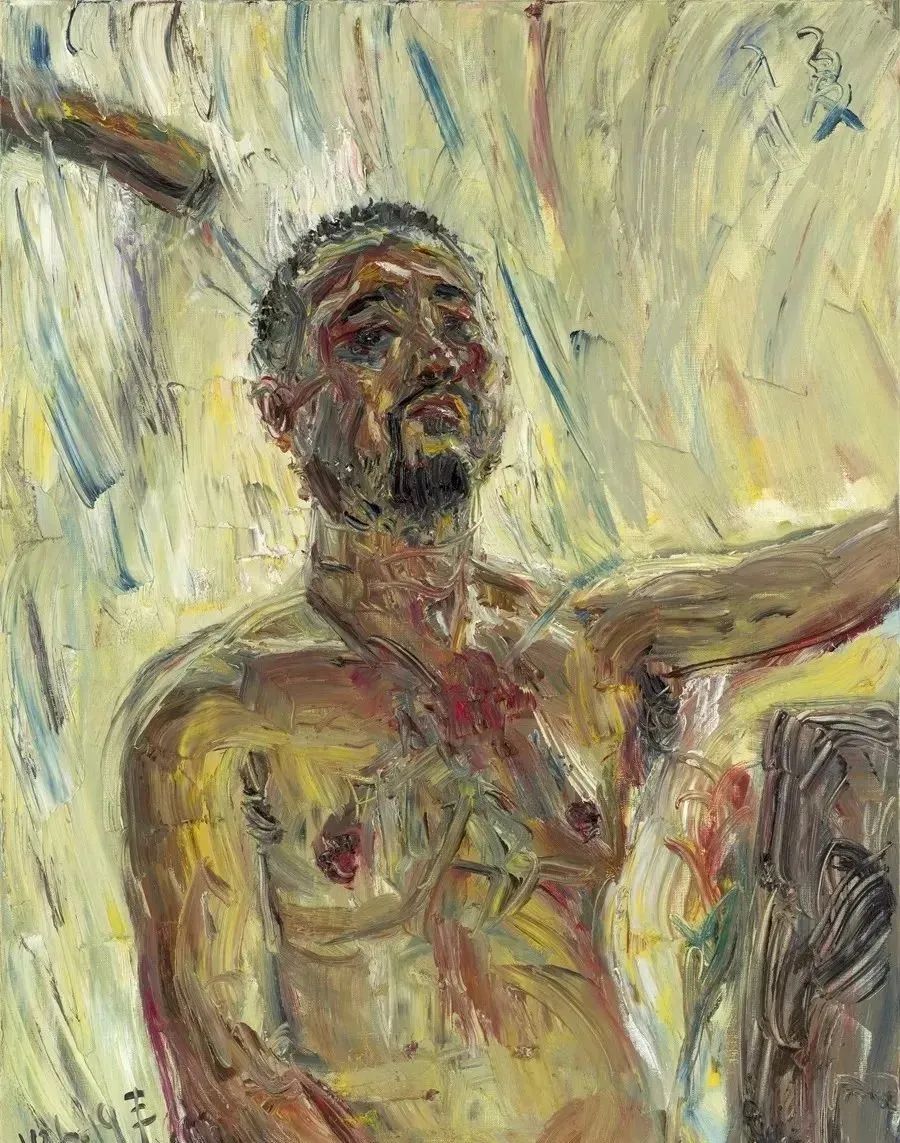

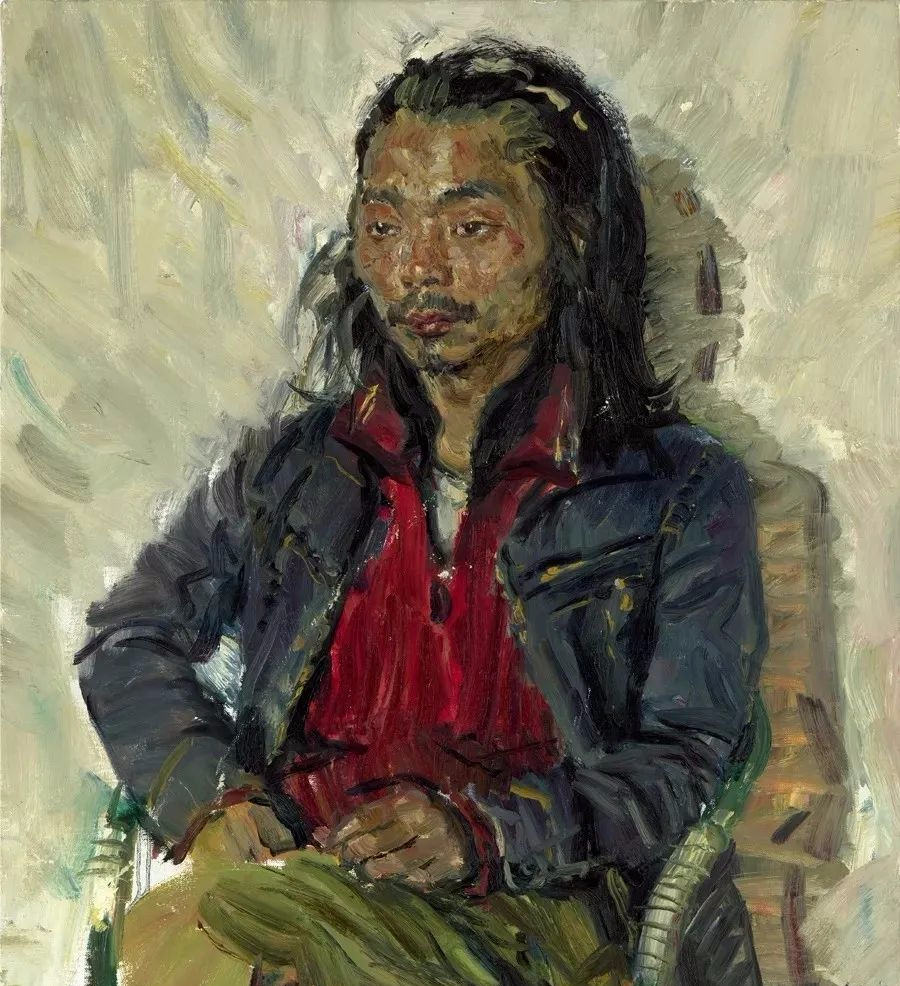

《自画像》

60×80cm

2010年

《包子》

54×73cm

2010年

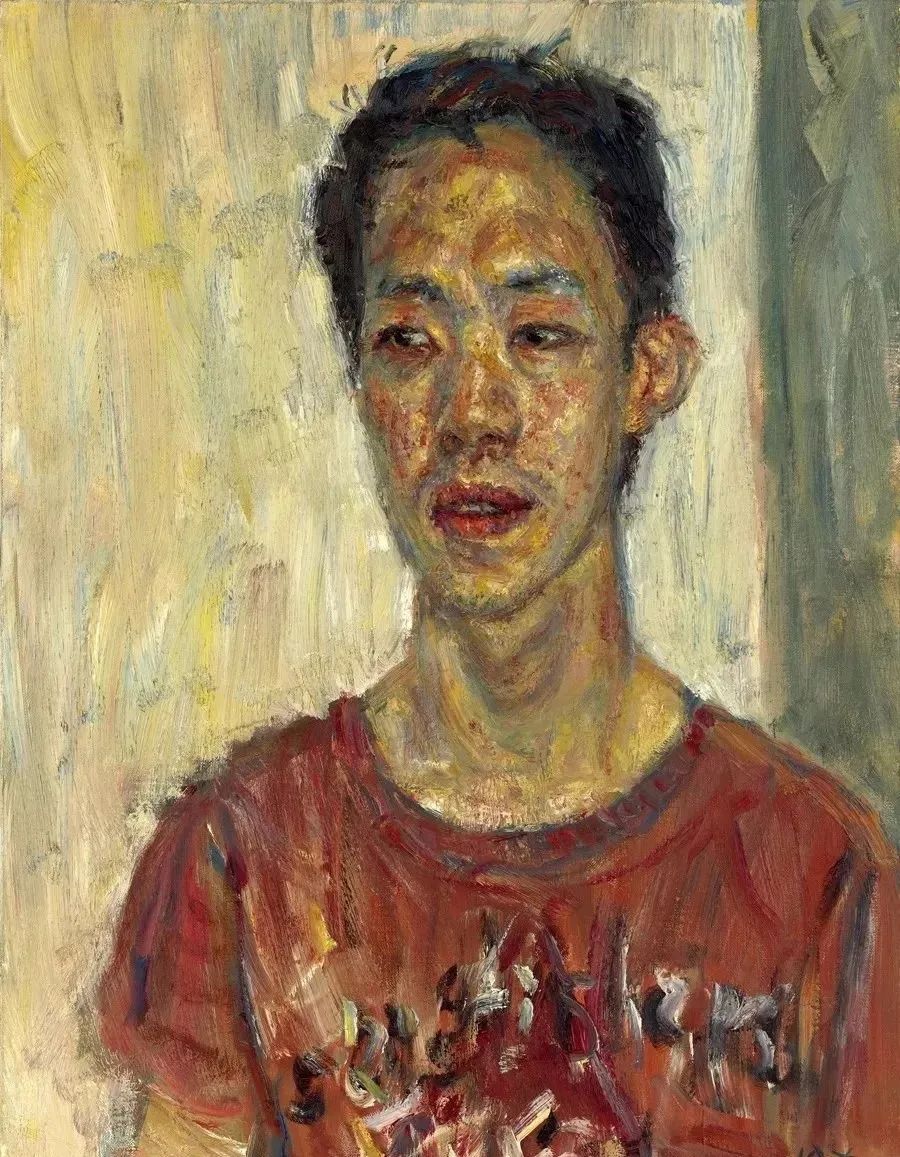

《张海》

62×71cm

2010年

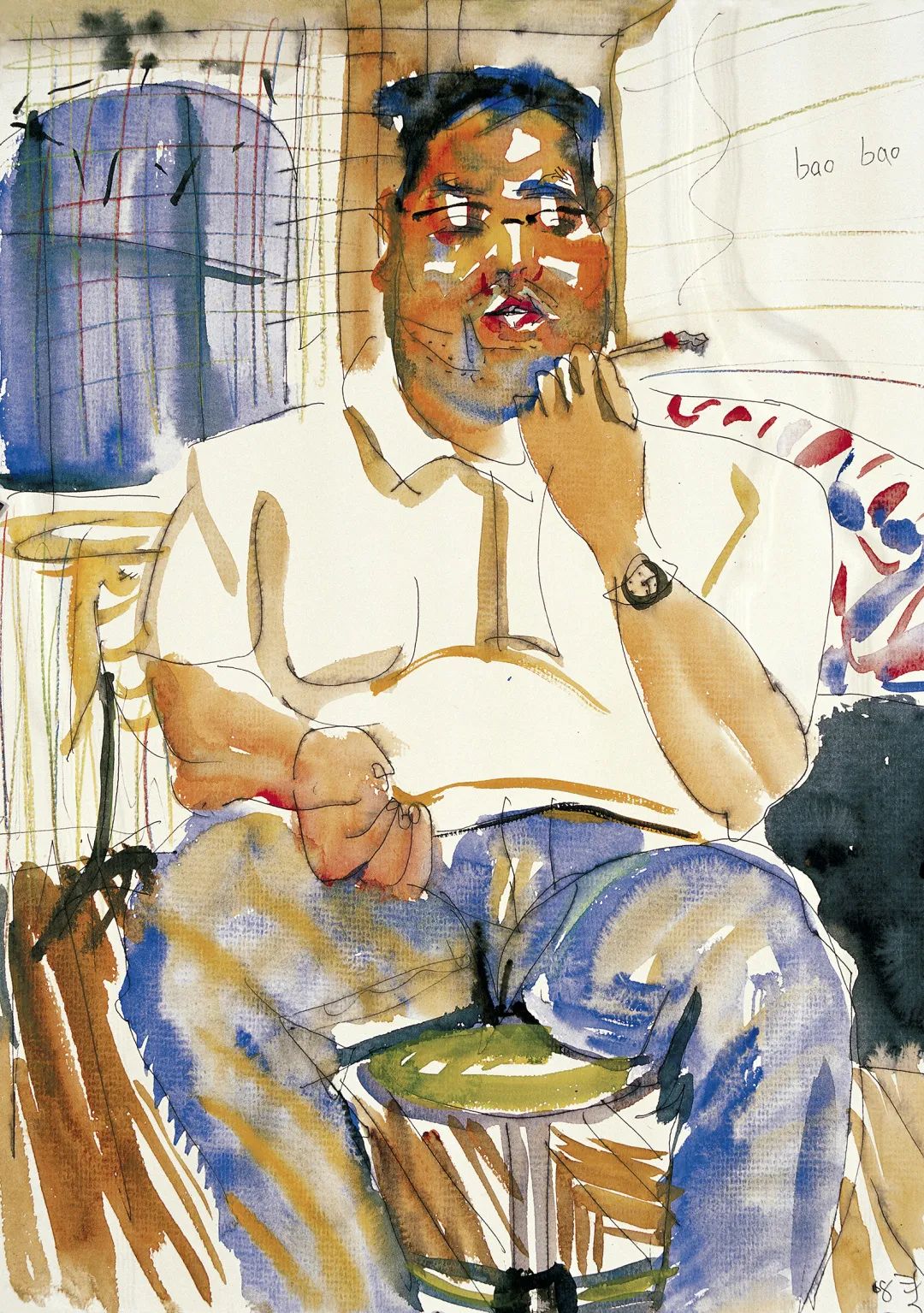

《宝宝》

60×80cm

2010年

《小木》

49×86.5cm

2010年

常青仿佛从一个遥远的端点返回。他一路“出逃”,寻找“它方”,却不期望地返回自己的生活环境。这个路径画了一道弧,从那个自我放逐的隐闭空间向着生活的片面回溯,走回了真实生活的周遭。“它方”就在我们身旁,就在我们的生存之地。“出逃”的意义并不在于藏匿,而在于“出逃”本身,在于它使生命永远在路上。正是“出逃”,使常青发现了那个隐秘空间的精微和寓意,也使他从那里得以揭开朦胧人群的迷茫和暧昧,现在常青已经站在了街口,“敢问路在何方,路在脚下!”

也许生命的本意正在于“出逃”。

——节选自:许江:回返的”出逃”——写给常青的作品及他的短信

常青《朝霞中的小街之一》55 X 75.5cm 2005年 色粉画

清晨梦幻的街边小巷

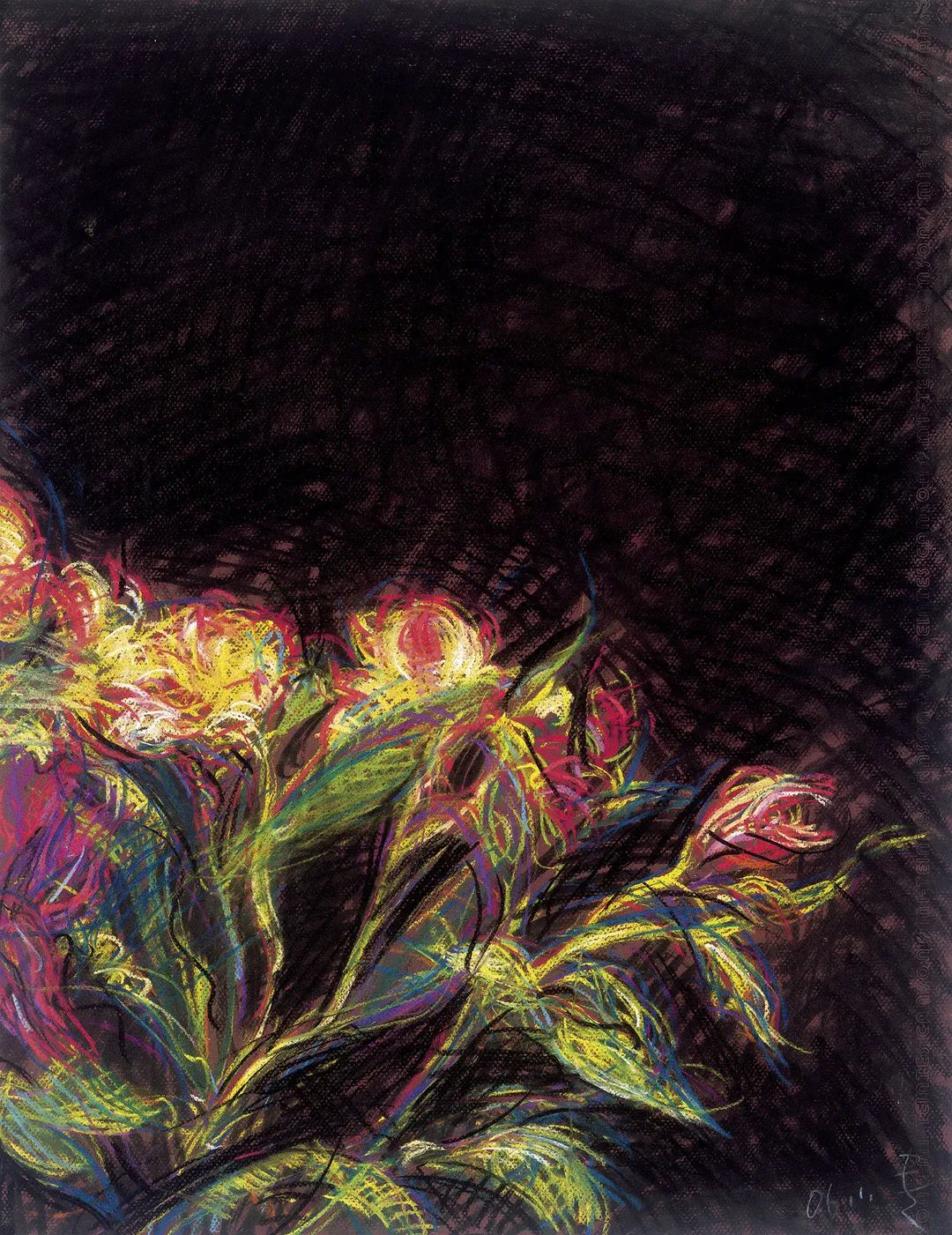

黑暗中一束绽放的鲜花

他都能用色粉

呈现出不一样的风景

常青 《花》75.5 X 55cm 2006年 色粉画

而且常青的画风

你在世上再难找到

第二个和他风格一样的人

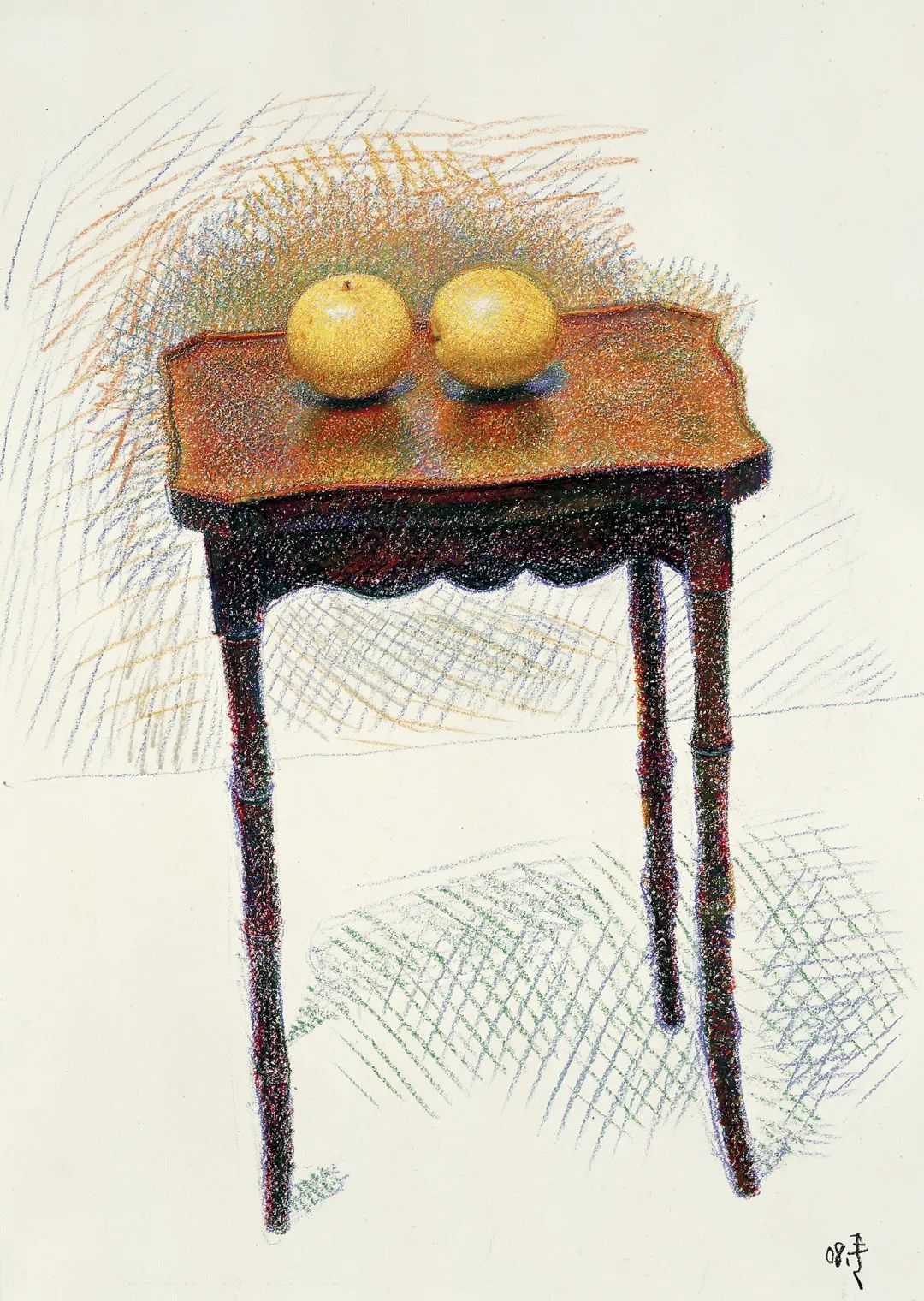

常青《茶几上的果子》 53 X 78cm 2008年 蜡笔画

常青 《青蛙》 24 X 32cm 2008年 水彩画

常青每一次在艺术道路的探索后

都会为自己办一场展览

常青说

每一场展览就像是一场“葬礼”

一场对过往艺术创作的总结和梳理

更是对他自己过去的告别

常青

水墨世界的入侵者

常青给我们提供了一个有趣实验

——有关水墨画传统语言的破产

以及水墨画材料的多丛表现力

常青水墨人物写生

不知道你是否注意到

很多油画家在他们的本行之外

都开始拿起毛笔捣鼓水墨画

这种看似是跨越了体例的分类

实则,在他们的手里

水墨画只是佐料,门槛低

近乎是一种“玩耍”

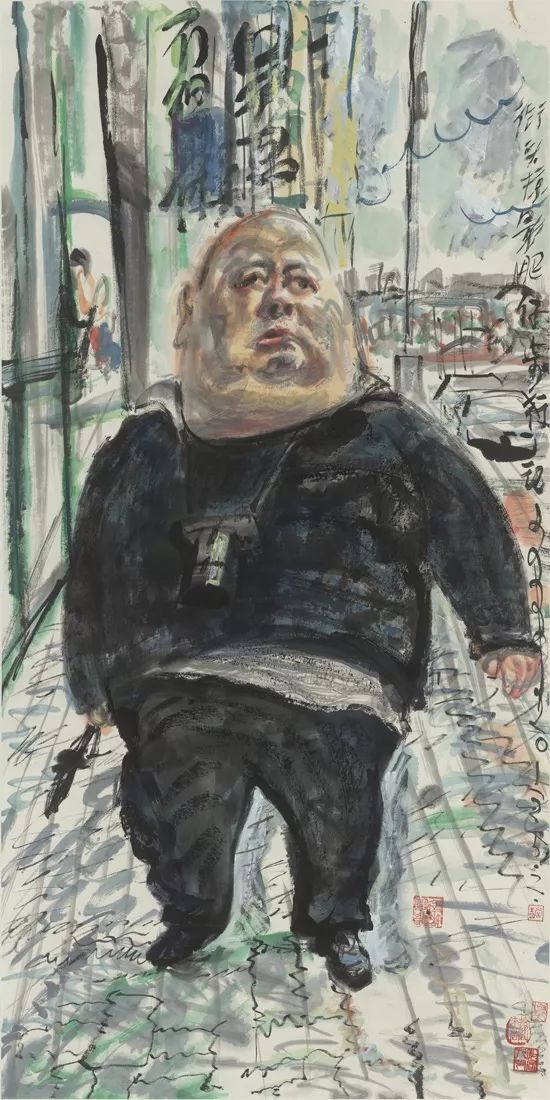

常青《街头掠影——肥仔步行记》68.5x137cm 2013年

对于一个画家而言

采用什么材料作画并不是关键

关键是他能否精准的掌握它

并将它的特性淋漓尽致发挥出来

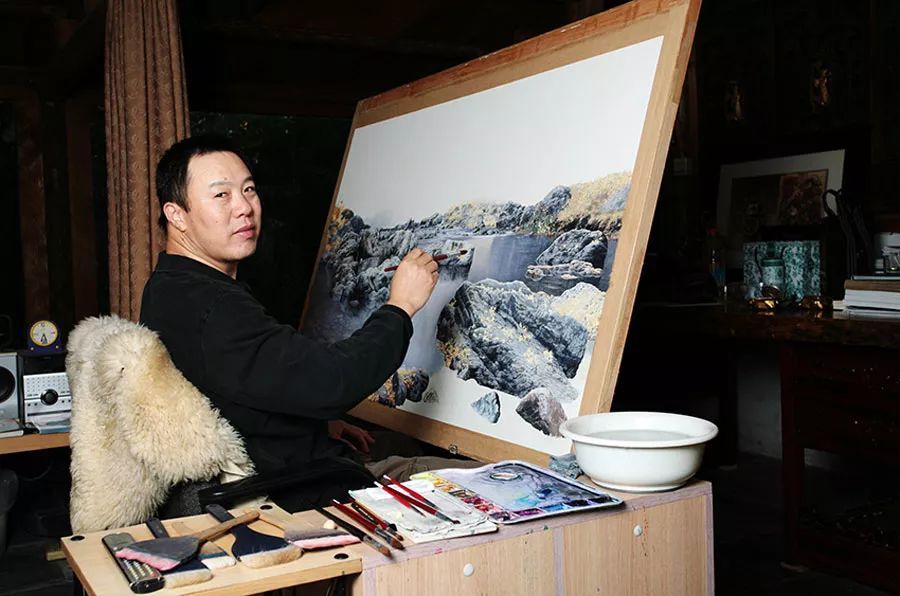

常青将他积累多年的油画经验

驾轻就熟地转移到宣纸上

实现真正的无缝对接

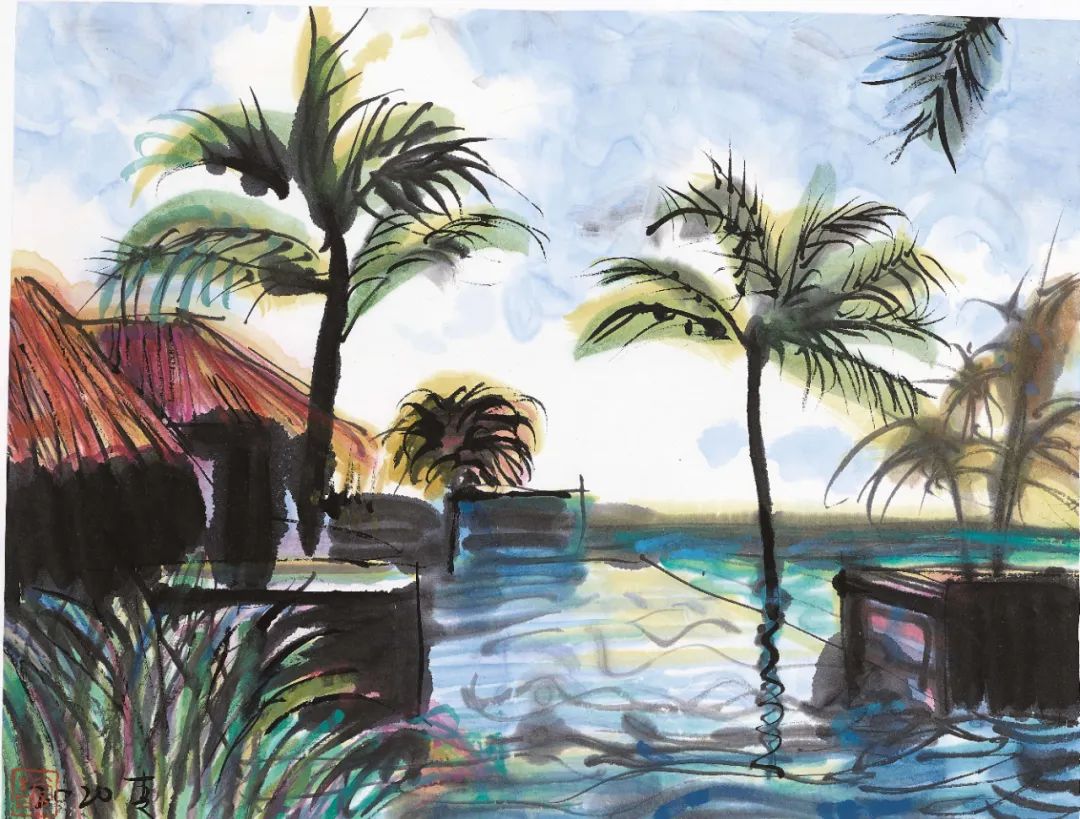

常青《海风》45× 34cm 水墨粉彩 2020

常青 《鹦鹉鱼》 34× 45cm 水墨粉彩 2020

常青 《海天一色》 34× 45cm 水墨粉彩 2020

纵观常青的艺术过往

他虽然畅游在许多风格与材料之中

他唯一想要的标签

却只有“画家”

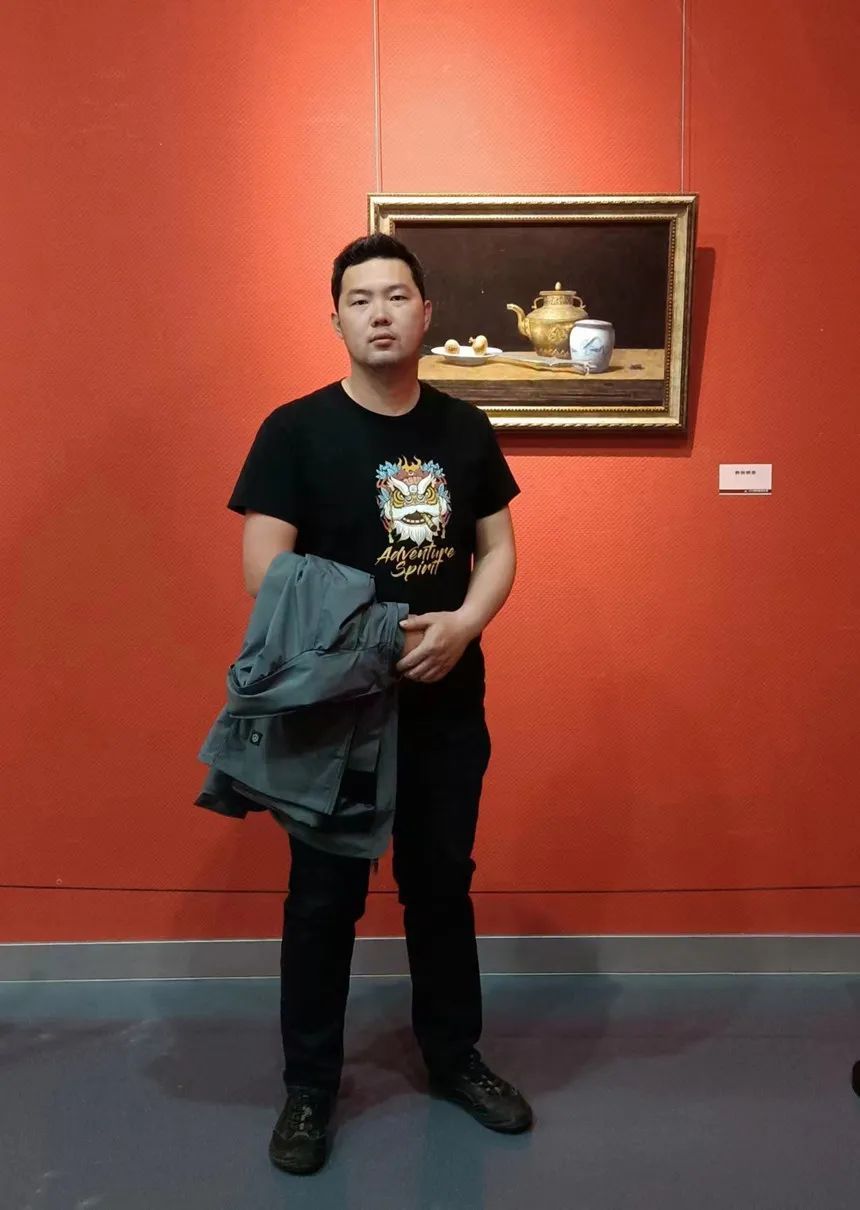

常青在创作室

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫