在日本,平均每个家庭都至少有一本安野光雅的书。安野光雅擅长精细入微的水彩画法,画风精致细腻,多使用淡雅色调,有着浓厚的传统日本画的韵味。最难得的是,安野光雅是个极为博学的人,在人文、数学、建筑、文学等领域均有着较深的造诣。因此,他总是能将地方风俗、人文艺术等颇具文化气息的元素揉进他的风景画作之中,这使他的绘本往往多了一层浓厚的人文气息。

安野光雅自称“空想犯”。他小时候爱把镜子摆在地板上,观察镜子里的颠倒世界,长大后竟还乐此不疲。二战后,安野光雅在设计《数理科学》杂志的封面时,每个月都要画一幅不可思议的画,画中是现实生活里永远无法出现的风景。

开放性是安野光雅作品的一个重要特点。他的绘本大多没有文字,在教育方面没有很强的目的性,阅读的方式也多种多样。他说:“在我的书里,我不想教授什么东西,而是给孩子们提供自己学习的条件……是否愿意从绘画中得到教化是每个人的自由。”安野光雅在自传体随笔集中写道:“绘画是一个人的旅行,有人认可,有人并不看好,画家却不能因此停下脚步,就算得不到认同也不能抱怨。”

《湖底》

在这幅作品中,我描绘了德国的风光,并想象它们沉入湖底后会变成什么样子。后来,我在西班牙的巴塞罗那见到了真实的沉在湖底的村庄,只有教堂的尖塔露出水面。那时我领悟到,水灾等现象也会带来和这幅画类似的景象。

《夜与昼》

这幅作品呈现出了奇妙的关系:岸上的建筑处于白昼,天空处于黑夜,而映在水面上的建筑是夜景,天空则呈白昼。建筑是以莱茵河畔的素描为蓝本创作的。超现实主义画家勒内·玛格里特有一幅作品叫《光的帝国》,就是描绘了黑夜里天空与白昼相互交错的奇异场景。

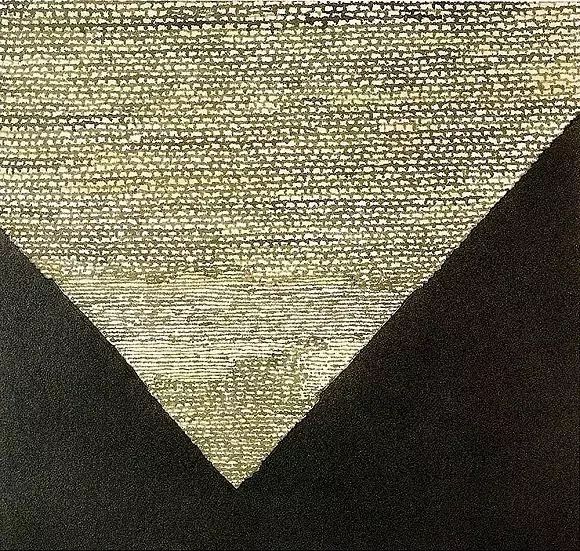

《金字塔的影子》

墙壁上映出了三角形的影子,而剩下的部分当然也是三角形。如果将这幅画倒过来,就是著名的吉萨金字塔。如今想来,这一构思并未完成,但是我也许可以尝试其他主题。古人说,金字塔不会倒塌,因为从一开始,金字塔就建成了倒塌后的形状。

《监狱的无尽台阶》

在国外的电影中,经常可以看到犯人在室外运动的场面,于是我创作了这幅空想的画作,觉得若有这样的广场存在,不失为一件趣事。埃舍尔曾经创作了以无止境的台阶为主题的作品,我是受到了他的启发。我们的创作出发点是相同的,但是结构不同。过去我曾经画过一本绘本《奇妙国》,这幅画正是原作品的变异。

《一次元眼镜》

如果将点看作零次元,当只有一点出现在眼前时,是什么也看不见的。结合电视的扫描线来思考更容易理解,那正是点的集合,也就是零次元的集合。当点排列成直线,就成了一次元。站在线的一端望向另一端,就像窥视隧道一样,只能看到一个点。过去的运动会上,我曾玩过这样一个游戏:戴着喇叭筒一样的面具踢球。透过喇叭筒能看到的就是一个点,只要让点动起来便会形成线,继而看到一次元。这样的一次元也就是电视的扫描线,毕竟都是线的同类。

我曾经思考过,如果戴上观察一次元的眼镜,会看到什么样的场景。用这样的眼镜,只能看到世界被直接切割的部分,但只要上下晃动头部,记忆就会发挥作用,本应存在的线看起来成了面,这就是类似电视机画面的原理,即二次元平面画像。若要看到三次元,就要更加剧烈地晃动身体,从各个角度观察物体,产生立体意识。四次元则是在三次元的基础上加上时间上的运动。如果同时查看世界上所有的监控电视,就能发现时间上的变化,产生四次元的雏形。

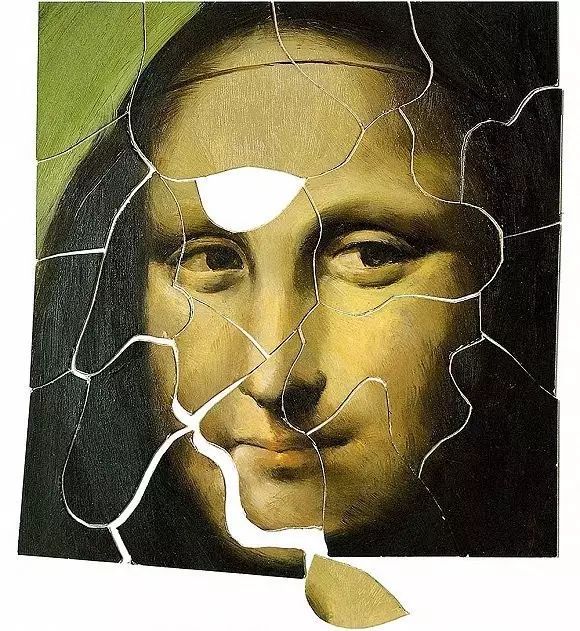

《拼图》

《拼图》

临摹蒙娜丽莎的脸非常难,只要有一笔画不到位,就会立刻变样。这幅画由于呈现出拼图的样子,也就逃离了这一难题。将各种形状的碎片重组、再现的瞬间,仿佛看到了一张酷似恶魔的脸,空白处就像恶魔的眼睛。不过这只是我个人的看法。

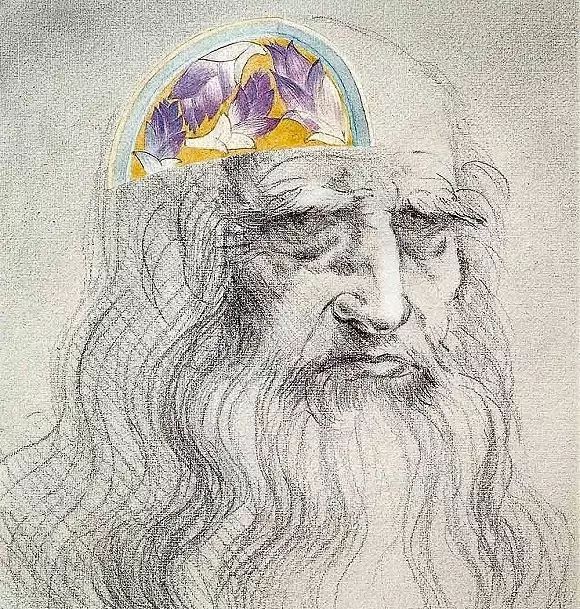

《茗荷》

最近我健忘得有些厉害。即使像莱昂纳多·达·芬奇那样的天才,也抵挡不住岁月的侵袭——这样的想法正是所谓的输了还嘴硬,而这幅画如今让我感到有些无地自容。我曾经向看这幅画的美国朋友讲述了茗荷与健忘的传说,但不知对方能否理解。创作这幅画的时候,我深切地感受到了达·芬奇是左撇子这一事实。

《毕加索的小丑》

不愧是毕加索,就算是未完成的作品也同样有趣。这是我年轻时临摹的作品,但我确实发自内心想写下“请好好画到最后”。不画画的人似乎会有这样的疑问:究竟画到什么时候、什么程度,才算画完了呢?自己认为“画完了”的时候,绘画过程就结束了,而认为“未完成”的其实并不是绘者本人。

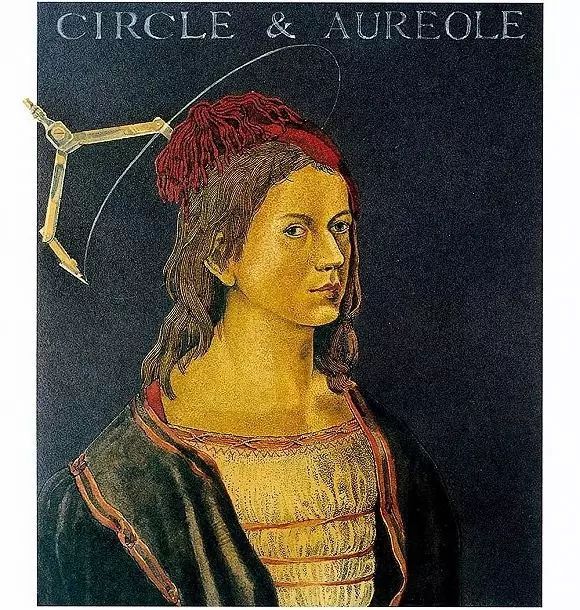

《圣人的圆环》

在西方四世纪末到十五世纪中叶,宗教画中的圣人头上都绘有神圣的光环。随着时间推移,圆环的形状从正圆变成了更加合理的椭圆形,但椭圆形画起来更难。这幅画临摹了十六世纪北方文艺复兴画家丢勒的自画像,并画上了圆环,添加了“圆与光环”的英文。

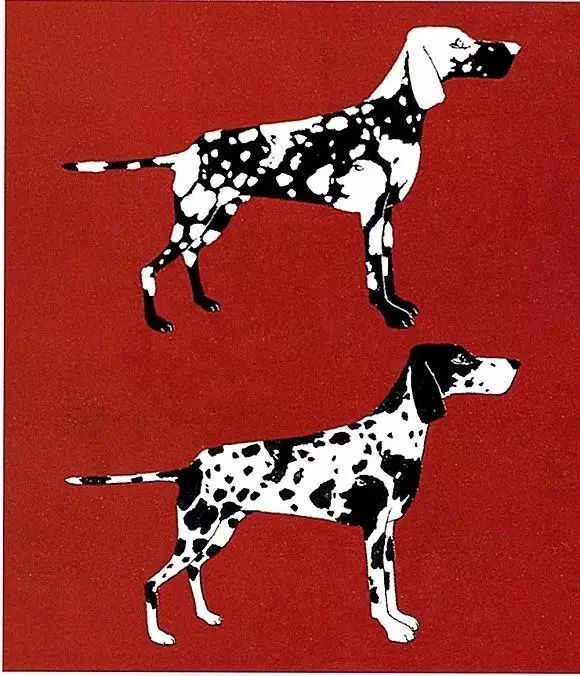

《猎犬》

猎犬身上的黑色斑点总是出奇地多,但黑白两色在这里并不构成正片与底色的关系。用白粉笔在黑板上画点,即使说那是黑点,也没有什么不自然的感觉。用油彩画梅花时会画成白色,可水墨画中的梅花却是用淡墨画成的。正冈子规曾在随笔中描述了这一有趣的现象。在我小的时候,曾有种东西叫复写纸。那时我很喜欢在感光纸上画画,虽然要将黑白两色颠倒过来很难,但当我渐渐明白未必要将黑白完全区分时,绘画过程就变得享受起来。

《天女的水浴》

创作这幅画的时候,我正埋头于绘本《颠倒国》的创作中,头脑中的天空长时间反转。所谓海市蜃楼,就是遥远的景色看起来完全颠倒,例如远处熙熙攘攘的街道,但很难相信连那些细节都能如此清晰。从敦煌前往玉门关的途中,我曾看见过很壮观的海市蜃楼,那是一种陆上海市蜃楼的现象。在这幅画中,地面上的风景源于伦勃朗的画作。一旦描绘出荷兰的风景,天空就会像这样开阔很多。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫