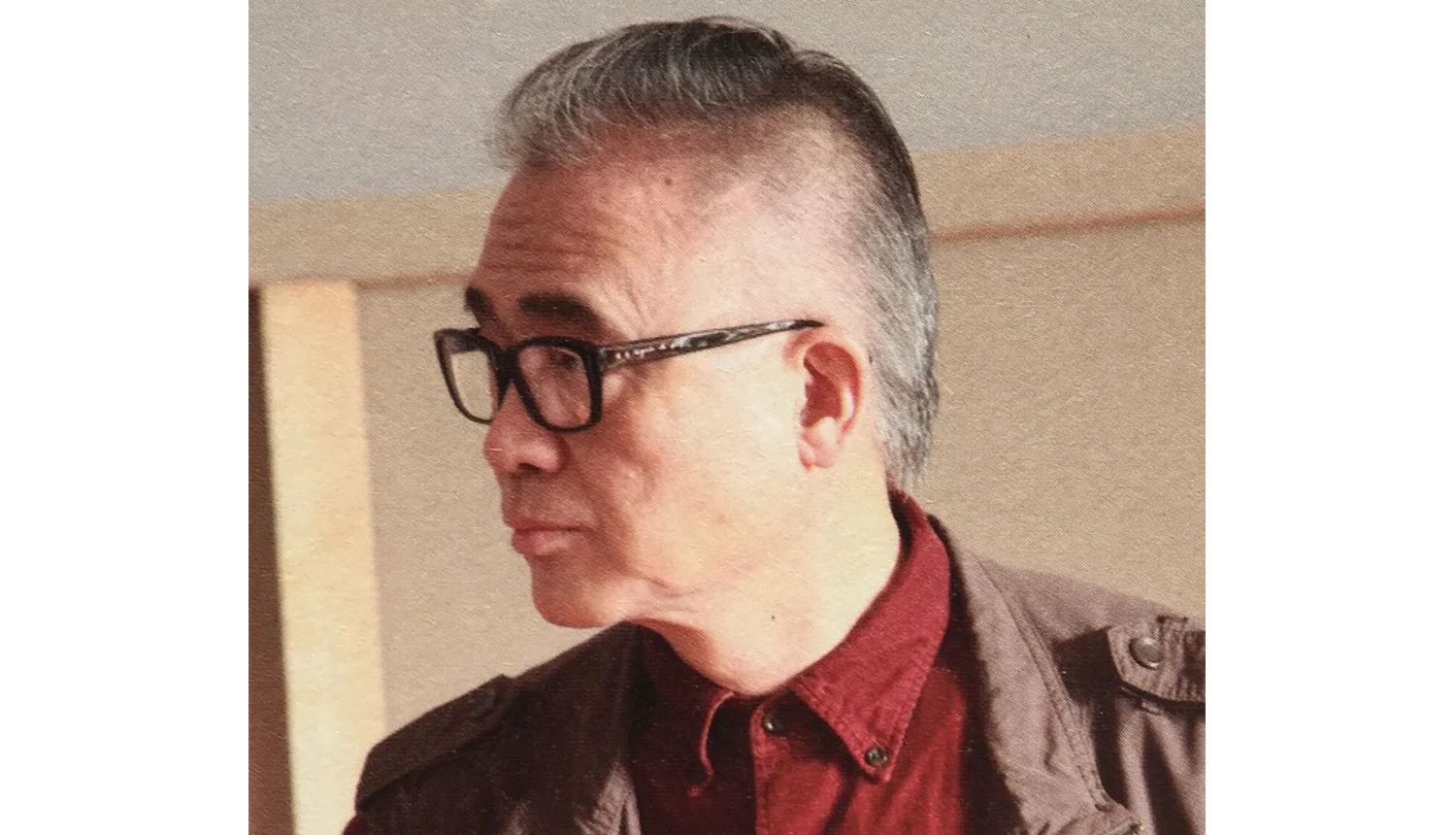

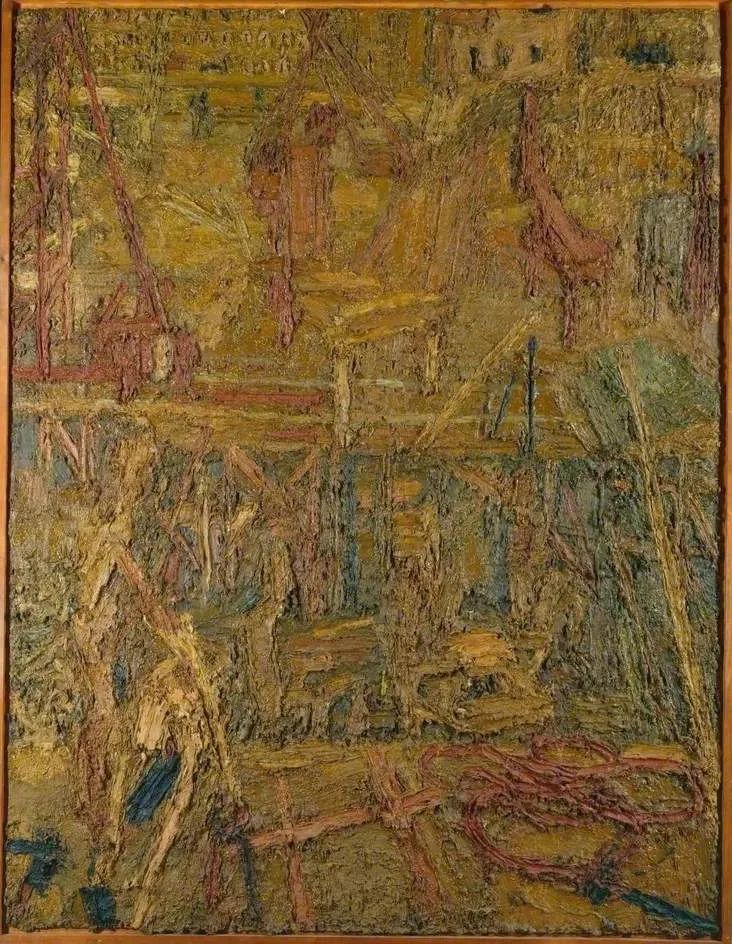

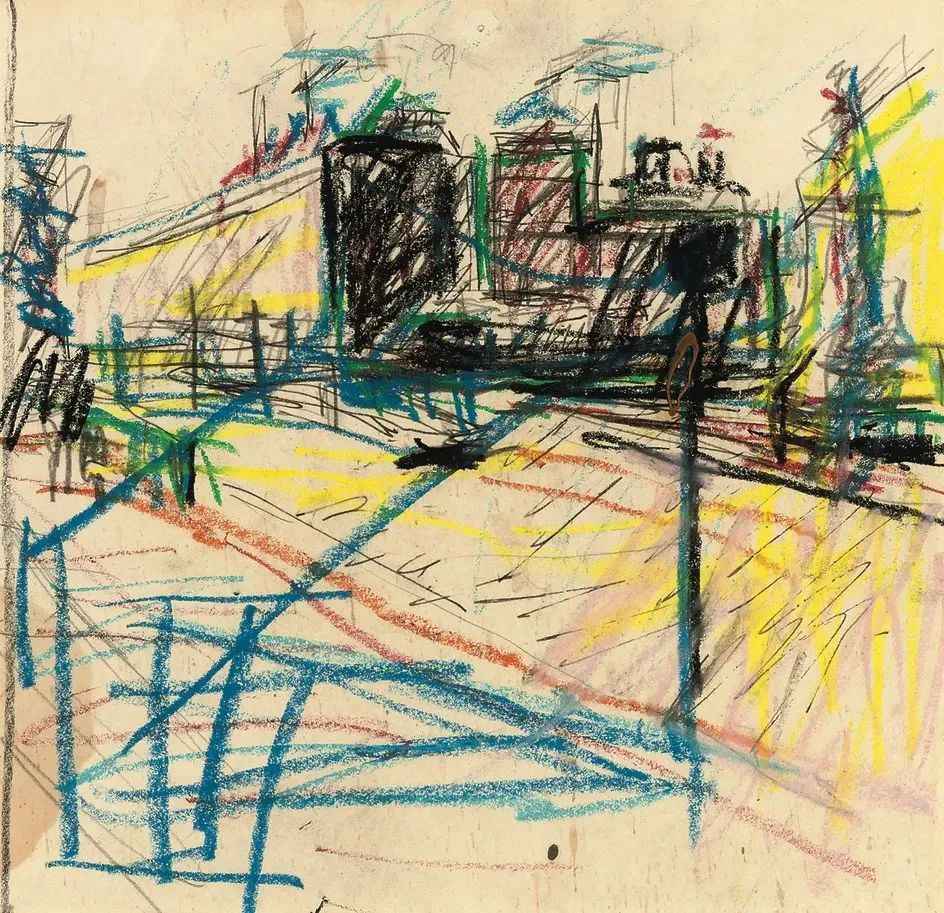

弗兰克·奥尔巴赫1931年出生于德国的一个犹太人家庭。他8岁逃亡英国,不久希特勒让他成为孤儿。他擅长用厚涂颜料技术绘制肖像画及描绘其工作室周边地区的风景,这些景色包括Mornington Crescent地铁站周围的建筑和离工作室15分钟步行路程的樱草花山的远景。

奥尔巴赫因固执地坚持每天的绘画程序而声名远播,圣诞节的早晨也不例外。正是这种坚持,使他笔下的人物更加生动,接近事物与人物本身的样子。

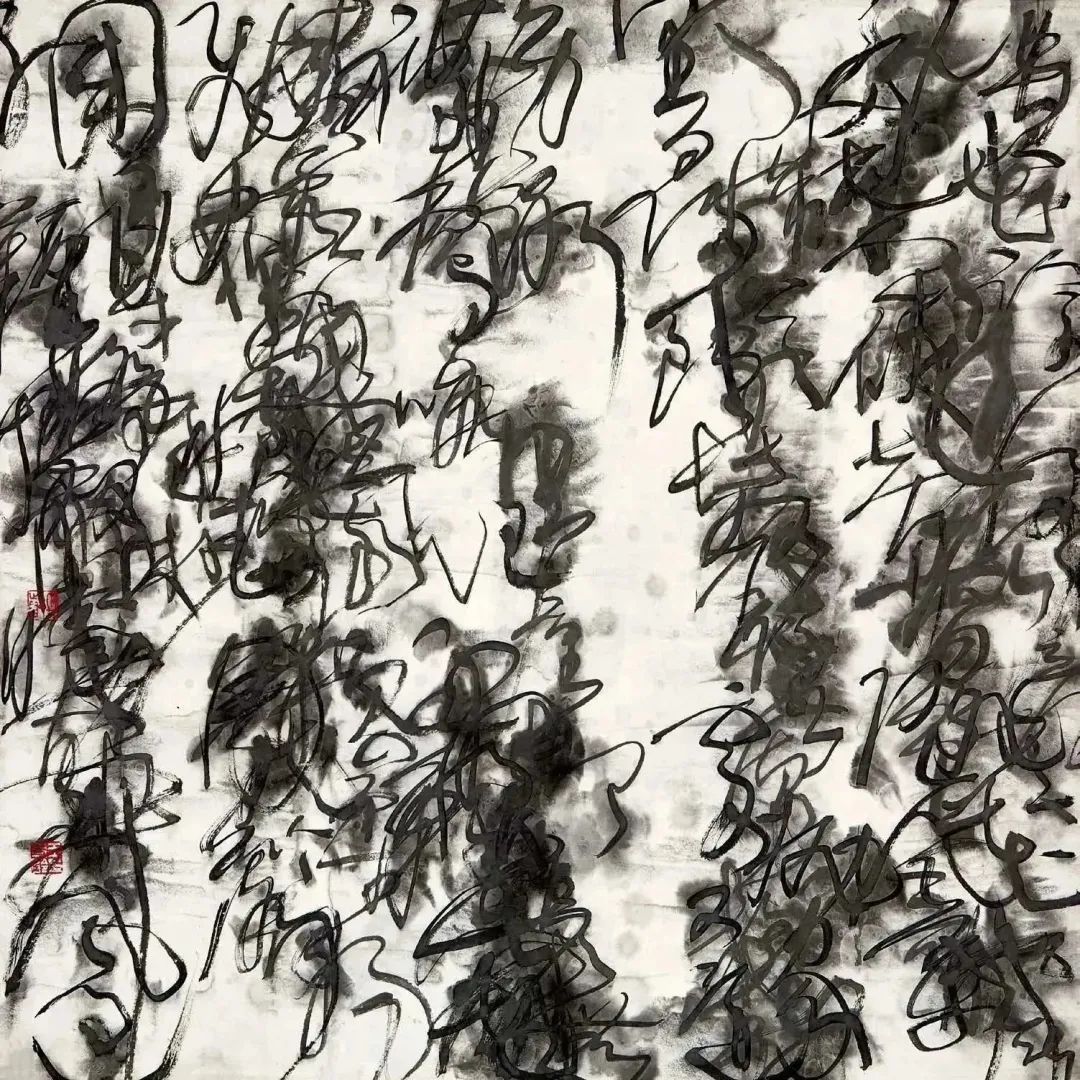

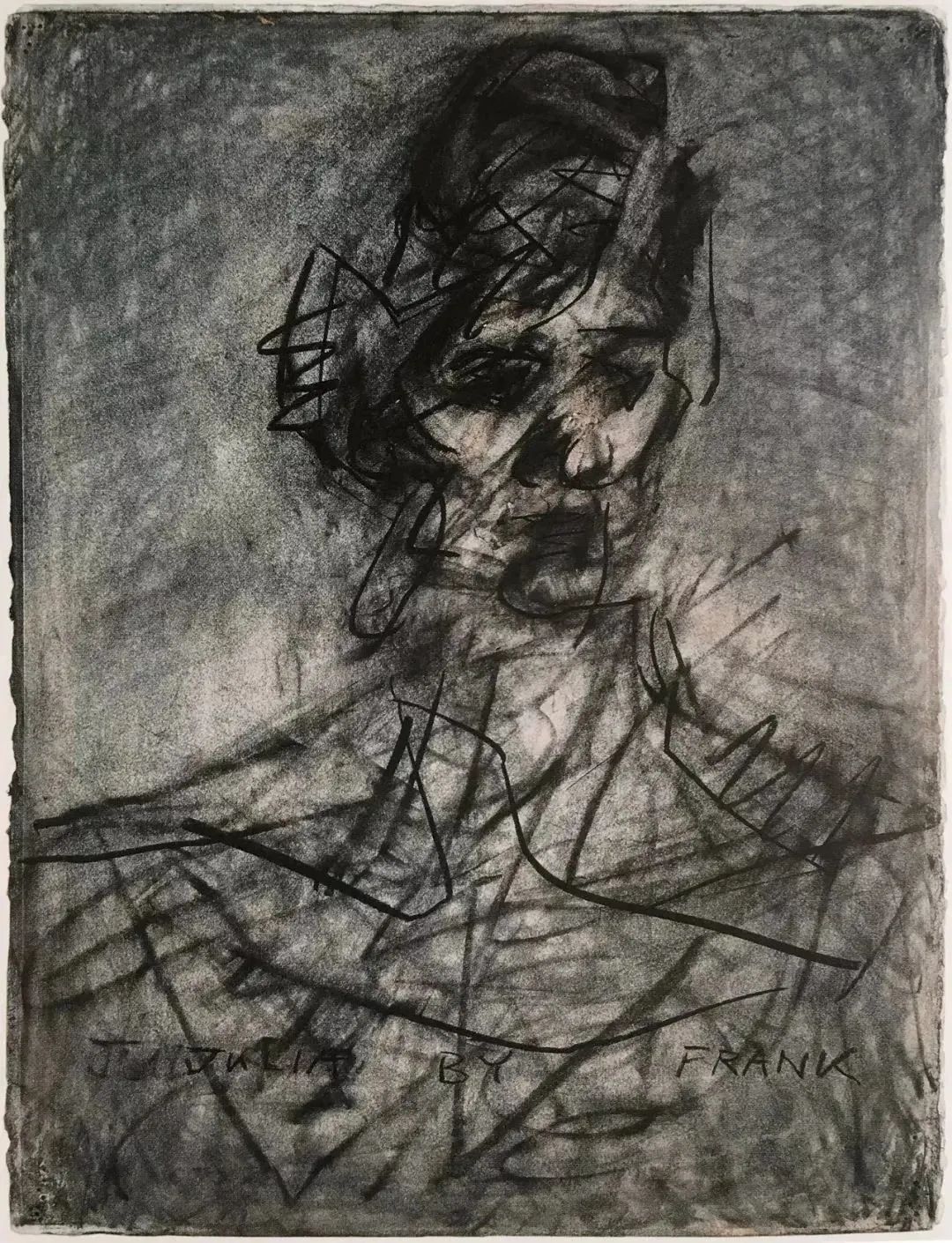

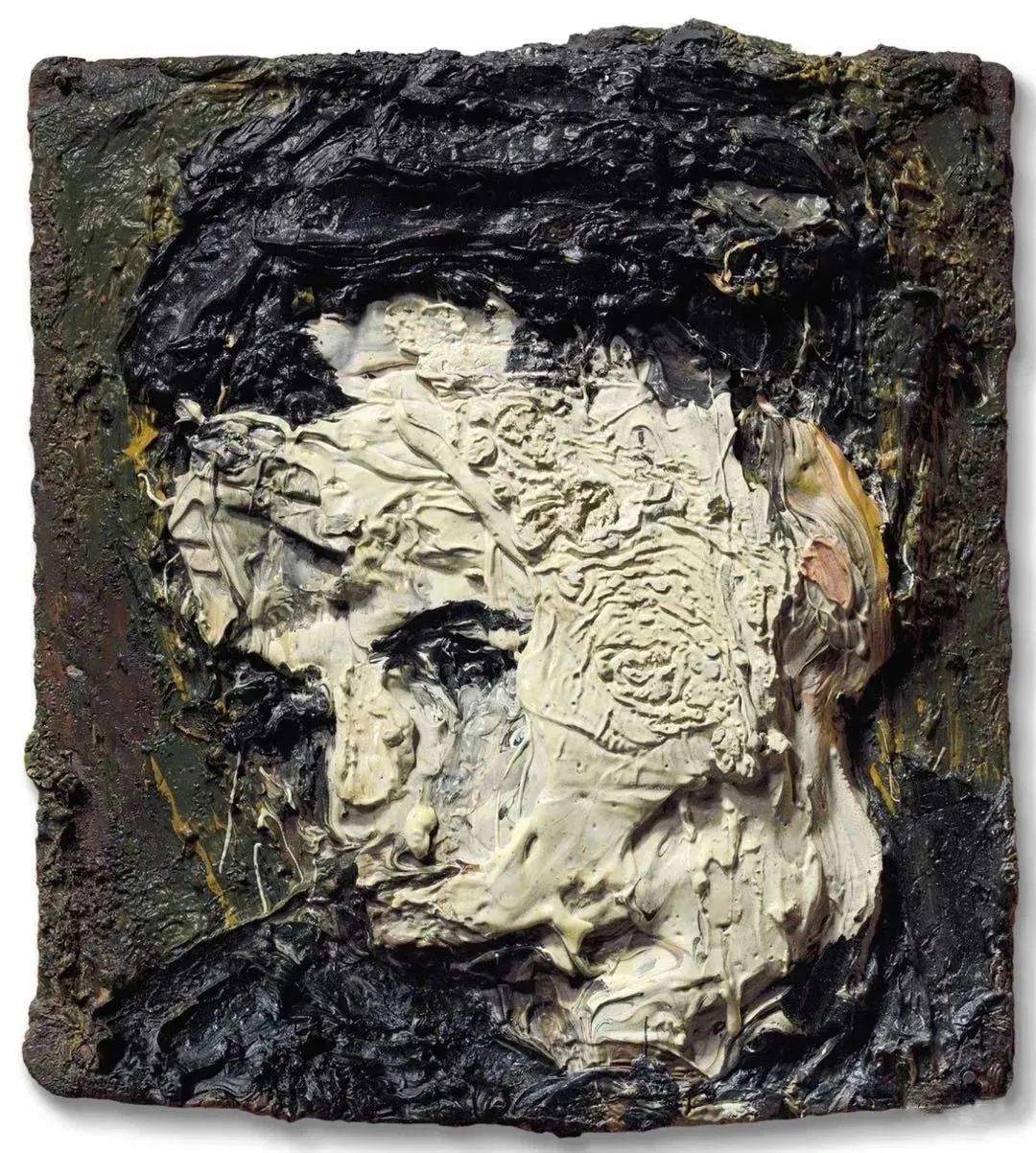

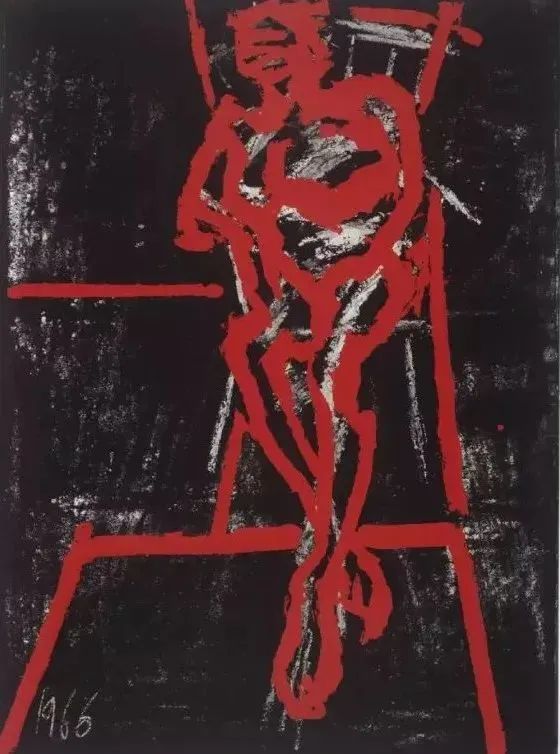

他早期的画作是逐层递增构建的,以创建厚实的纹理色块。在极少数情况下,颜料甚至会从管子中挤出,并在涂料表面上相对不受干扰。然后发生了重大转变。在作品结束时,他没有刮擦颜料或木炭,而是简单地刮掉了自己所做的一切。最终的工作是一次就可以完成的,它覆盖了之前发生的所有事情的痕迹,而且不知道要花多长时间才能达到目标。

作为画家,弗兰克·奥尔巴赫与卢西恩·弗洛伊德是同样出生在德语区,同样是在三十年代移居英国的犹太后裔,他们同样地固执己见地画画。虽然奥尔巴赫(1931年出生)要比弗洛伊德(1922年出生)小上9岁,但其鲜明的画风、强悍的画面形式以及的凝重的绘画语言,直接影响到了转型时期的弗洛伊德。而且,相较于弗洛伊德“人性化”的重构绘画,奥尔巴赫则更多地保留了拆解绘画的痕迹,并以此达到一种自由感知的创作模式。

奥尔巴赫逆向潮流,重新回到绘画领域,重新面对物象与画面,并试图重新协调彼此之间的形态关系。他以非传统的视角来挖掘传统的精髓,并在挖掘的过程中确定自我的根脉。由于绘画不再占据主导性的艺术地位,从而极需变更绘画的形态与具体的形式语言。他主动去除掉绘画当中的故事性与解说性,回溯到基本的视觉层面,并借此展开新的艺术尝试。与此同时,单一的画面开始变得更加纯粹,而且,外在化的视觉表达得益于对于内在形式语言的深化。

奥尔巴赫既是现代的,又是肖像画和风景画古典传统的一部分。尽管作品的表面很狂野,颜料大多堆砌很厚,但每个标记、每个笔触都充满情感的意义,力求真实地表现主题。他的作品有一种不断自我修正的动力,从不让主体脱离画家媒介的独特属性,也不让媒介与主体之间的关系被视为理所当然。康定斯基曾在1912年焦虑地反映,在描绘物体时,人们永远无法保持其面貌的生动,绘画总是削弱事物的共鸣。对此,康定斯基的回应是减少被表现的主体,转而支持他认为是媒介的表现特性——向抽象的转变。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫